上海,一座经济发达、文化繁荣的大都市,与伦敦、东京、纽约并称为历史上公认的四大“魔都”。开放、包容、高度现代化的都市丛林中,精致、时髦似乎是魔都人民的标签。

2022年3月,疫情的袭来使这座高速运转的城市被迫停下了脚步。上海静默这一特殊背景是观察社会和文化的良好契机。一方面,其如同棱镜,放大看似微小或习以为常的现象,使我们能够从中领悟和体会到文化的力量如何以濡化的方式形塑魔都人民的生活。另一方面,当我们聚焦观察上海人民日常生活方式的种种转变,又能够观察到各种文化现象在静默过程中经历了怎样的重塑。

2022上海处在静默期间的种种文化现象之中,有两种吸引着笔者的观察热情。一是魔都人民在静默管理时期的“仪式感”,二是静默期间邻里之间特殊的“道义互惠”实践。这篇观察笔记将分别对这两种现象进行观察、记录和分析。

不变的仪式感——魔都生活美学的再审视

一直以来,独具“腔调”的生活美学是魔都人民的不懈追求。即使在疫情之下,魔都人民的“仪式感”也总以新的形式展现出来。当我们戴上“文化”的眼镜,以人类学者的视角来看这些现象,似乎“文化建构”、“文化相对主义”的观点也会与魔都人民充满仪式感的生活碰撞出不同的火花。

(一)静默状态中的咖啡焦虑与文化建构

沪上的咖啡文化由来已久,而绵延至今。百年前,上海的十里洋场已然是咖啡的天下。随着咖啡馆的范围向华界扩展,到1948年末,上海的咖啡馆已有五百余家(雍君,2021)。21世纪的今天,自星巴克风靡上海滩以来,Peet’s、Tim Hortons、瑞幸等品牌也纷纷进入大众的视野。同时,风格各异的独立咖啡馆也遍及上海的大街小巷,与前者共同重构和呈现着上海的“咖啡地图”。咖啡作为海派文化的重要载体,与魔都人民的生活紧密交融。

沪上已故女作家程乃珊在《咖啡的记忆》一文中写道,“三年困难时期,上海仍有咖啡”。一直以来,物资匮乏的时期宛如透镜,折射着人们与咖啡之间“患难见真情”式的关系——2022上海疫情中,封闭状况与咖啡需求之间的张力,更加凸显出魔都人民对咖啡的“一往情深”。咖啡作为一种不能果腹的享受型物资,却也在物资匮乏的时期成为众人一门心思追捧的对象。

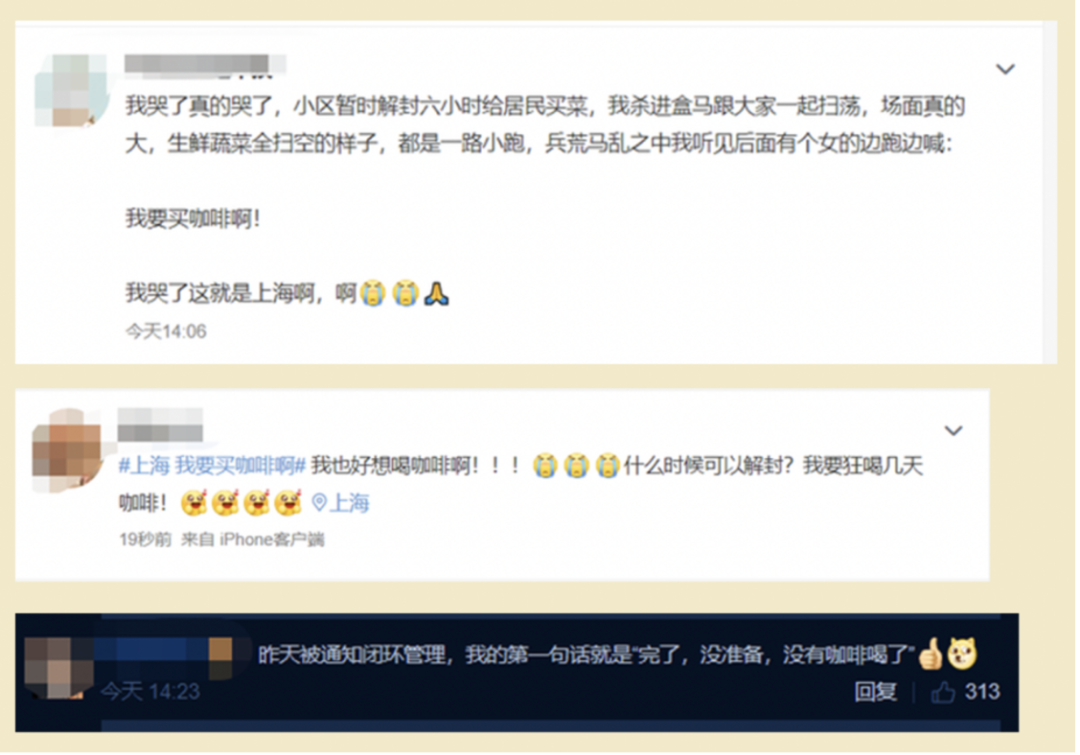

3月19日,微博词条“上海:我要买咖啡啊”冲上热搜第一。看似荒诞好笑的文字,确是魔都人民“咖啡焦虑”的真实写照。

与此同时,咖啡团购如“星星之火”在魔都逐渐燎原。“上海团长”是此次疫情中的出圈热词,而其中的“咖啡团长”更是一大批魔都人民的救星。另一边,咖啡的供应商家亦做出不懈努力。3月伊始,Tims(中国)已开始推出社区专送服务。Seesaw Coffee调整配送范围来保障运力,同时针对封控又无运力支撑的社区及企业开展了“社区购”服务。至今,上海的咖啡团购服务已覆盖全城,这也为各位久经沙场的“团长”们的战略部署提供了有力保障——历经风波,魔都人民再次实现了咖啡自由。

如何看待魔都人民的“咖啡焦虑”?也许文化人类学会为我们提供答案。很多时候,简单的生物学解释不足以帮助我们理解人类的社会和文化生活。从某种意义上来说,文化是“人之所以为人”的原因,它使人类成为最独特的生物群体。 咖啡焦虑现象背后,既是生理过程,亦是一种文化建构——文化似乎赋予咖啡以丰富的意义,形塑人们的生理和行为,建构着人们习以为常的所谓本性(潘天舒,2020)。

早在20世纪20至30年代,咖啡频繁亮相于海派的文学及影视作品中。咖啡馆也俨然成为表现“都市摩登”的重要外景空间(雍君,2021)。如今,我们能够看到,星巴克所吹捧的“小资”身份一度被视为时尚生活的标杆。从布迪厄的理论来看,其实喝咖啡是人们获致于濡化过程的一种“惯习”[1](布迪厄,2020)。它彰显着带有阶级性质的趣味取向,具有不可忽视的象征价值。另一位理论家鲍德里亚认为,我们生活在消费社会中,服从“符号的秩序”(鲍德里亚,2014)。“咖啡神话”在社会与文化上的象征意义,使之成为人们建构与维持“理想我”身份认同的重要依托(廖宏勇,2014)。

此外,咖啡似乎早已被默认是精致生活的“俊男靓女”们的常备饮品。中国食品卫生杂志中刊登的一项研究表明,喝咖啡具有“健康效应”[2](朱晓等,2019),其中包含着抗抑郁、抗氧化等功效。巴西圣保罗大学的一项研究显示,健身前喝点咖啡有助于增加热量消耗、促进脂肪燃烧。喝咖啡的行为背后,是健康、美丽、自律、保持身材等一系列与社会文化挂钩的因素,彰显着一种“仪式感满满”的美好生活。

再者,一杯咖啡是一件“美”的事物,而这种“美”与文化的力量不可分割。从各类精致好看的包装,到“冰博克”“生椰”“水泥拿铁”等不断翻新的口味,咖啡的每一处优点被人们发现抓住,似乎都与媒体营销与大众文化紧密相关。“生椰拿铁”的广受追捧便是一个鲜活的例子,其中无不体现着潮流与文化的有力加持。

综上,我们可以看到人类学意义上的“文化学习”也即人类学者所称的“濡化”(潘天舒,2020)所起到的显著作用,它似乎是魔都人民“嗜咖啡如命”的重要缘由。在生理与文化两因素的交织作用之下,喝咖啡似乎已经成为了很多人生活中的“仪式”。当人们举起咖啡杯,不仅是满足于味蕾的享受与咖啡因的刺激,也是在履行一种社会、文化在潜移默化中培养和塑造出的习惯。换言之,喝咖啡早已是魔都人民血液中的“腔调”。

因此,我们能够看到,疫情之下的魔都人民仍欣然地保有一份惬意的“仪式感”。在团购的热潮之中,咖啡如同“定心丸”,与蔬菜、粮油等生活物资一同运往家家户户,为人们的封闭生活带来一丝愉悦的享受。

(二)门把手上的“炫富大赛”

在居家隔离期,上海某小区无接触发放抗原自测试剂时,门口挂满的五花八门的购物袋似乎成为了一道略显刺眼的风景线。该现象在网络引发热议,有网友表示“上海有钱人就是豪横,随时随地炫富”。也有人调侃道“原来《小时代》[3]是上海的纪实文学。”

图为居民门把手上的奢侈品购物袋 来源:网易新闻网

参照经济学家凡勃伦所提出“炫耀性消费”概念,网友的观点不难理解。作为一个与功能消费相反的概念,“炫耀性消费”描述人们通过“保持高价与浪费的一定标准”(凡勃伦,1964)来获得象征价值的过程。通过自由挥霍,人们得以向他人展示自己的养尊处优、财富雄厚,满足一种社会性的需求。上海居民将奢侈品包装袋挂在门口,无疑在公然宣告自己的炫耀性消费。疫情洗礼之下,马斯洛的五层次需求中的生存需求与安全需求本应是“题中之义”,而这种炫富的行径似乎对它而言是某种漫不经心的挑战。

然而,若对这种所谓的“炫富”现象妄下定义,实在是一种过于主观的做法。对于类似的现象,我们也应尝试更换视角、再度思考。

(三)文化相对主义视角下的再思考

也许,爱喝咖啡、在门把手上挂奢侈品袋的上海人民在别地区人眼中看起来是矜贵甚至不可理喻的。很多人认为上海人喝咖啡是在强行“高端”,彰显自己的品味高尚。门把手上的挂满的奢侈品购物袋也似乎是一场以炫耀为目的的展览——然而,此类价值判断带有一种较为固定的预设,似乎有以自身的习惯、喜好、观念来理解、衡量并且判断其他文化之嫌,对其他文化产生了一定的排斥感(周大鸣等,2019)。

博厄斯创立的文化相对论,是一种早已在人类学和社会学界形成的专业共识,即:要了解和认识某种文化,必须从这种文化自身的价值和信仰入手,而不是采用其他文化的标准。借鉴文化相对主义的这一思路,笔者认为,当看待魔都人民的“仪式感”现象时,要有一定的反身性、位置性[4]的意识。

所谓“真理”又何尝不是一种“变量”。如果过度将自身的文化价值观、个人生活经验作为衡量他人的标尺,则会对其他地区的文化现象产生有些不公平的价值判断。若我们转换视角来看待前文中的种种现象,也许魔都人民的“仪式感”也仅仅是与“Nacirema的身体仪式”[5]相同的故事。

部分人眼中,上海人约30元一杯的咖啡无疑是一种挥霍。然而,若将其换成广东人每天一份30元的肠粉,或四川人30元一份的腊肉,或许人们就能理解上海人对咖啡的热衷。对于奢侈品袋“炫富”的事件,也有网友表示“依我看,那就是一个袋子”。若我们仅仅将目光聚焦于奢侈品袋所暗示的“高消费”,则可能会忽略它作为一个实用物本身具有的结实、耐用等特点。同时,其本身作为一种精致、美观的袋子,它也无不满足着使用者的对“仪式感”的追求,彰显魔都人民的生活情调。

来自不同生活背景的人们,对事物有着各自不同的衡量与判断标准。在日常生活中,每个人都会是某种程度上的族裔中心主义者。相对主义的要义能够帮助我们遏制这一身不由己的倾向(潘天舒,2020)。因此,以文化相对主义的视角看待和理解多种生活方式的价值,是我们在面对不同文化时需要掌握的重要课题。各异的文化、习惯在根源上都有其“一方水土”。唯有尊重差异、理解个性、和谐共处、平等交流,才是对待差异的正确态度。

从道义互惠看疫情下的价值重构

2022上海静默期中,“抢菜”是人们绕不开的话题。生活物资的低可及性、不确定性是人们焦虑的重要源头。上海的社区里,居民被清晨的闹钟唤醒,准点冲刺进入抢菜的“手速之战”。“抢不到”,甚至“根本没货”,都已成为家常便饭。在某个受采访的小区中,有居民表示,每天晚上都在睡前“许愿”,“想要一个没有土豆、萝卜和洋葱的蔬菜包”。还有居民说,他不抢菜的日子里,“希望自己晚点睡,晚点起,少吃一顿是一顿”(丁文婷,2022)。物资紧缺带来的困扰可见一斑。此次疫情似乎也再次印证了经济学家阿马蒂亚·森对Indirect Entitlement[6]的担忧,成为该理论的新颖落脚点。

经济人类学者通常关注这一问题,“金钱是衡量一切的尺度吗?” 2022上海疫情中人们道义互惠的实践,似乎为我们书写了问题的答案。疫情似乎创造了一个相对“真空”的环境,为我们呈现这样的“实验结果”:在特殊情形之下,金钱并非衡量一切的尺度。

静默期管理期间,运力受限、物资短缺等现状重构着人们对事物“价值”的定义。每日,人们面对看不到拐点的疫情数据,忧虑手中的“存粮”是否足够。面子”不如“里子”——人们更加重视事物即时、实用的功能价值,市场价格抑或象征价值似乎被人们抛在脑后。

“道义互惠”是人类交换的形式之一,人们将物品、礼物进行交换,以满足物质需求、建立和维护社会关系。道义互惠是经济人类学研究的对象,也是为我们呈现人类经济生活中的文化维度的重要载体。

“以物易物”也是此次上海疫情中有趣的文化现象。这种远古时代的交换方式,在21世纪赫然重现于经济高度发达的魔都上海,也称得上一场颇具冲突性、戏剧性的奇观。它体现着在物资短缺、金钱在交换过程中被边缘化的现状之下,人与人之间道义互惠的独特模式。原本,就平衡的道义互惠而言,交易双方期待大致相等的回报——而上海居民以物易物中,人们衡量“等价”的标准不再是购买该商品所付出的价格,而是商品的使用价值。

如上图所示,若以商品的原价格作为衡量标准来对上海社区中的道义互惠进行分类,则交换有“以低易高”和“以高易低”两种情形。

“以低易高”的物品往往是价格低廉但受到广泛欢迎的“硬通货”。譬如,为生活注入些许精神慰藉的碳酸饮料便成为不少人眼中的珍贵物资。上海浦东某小区的一位业主孙先生将12瓶可乐放在楼下,最终被邻居换出一个小超市。笔者在与杨浦区T小区的一位居民进行访谈的过程了解到,她在参与邻里之间物资交换的过程中逐渐发现,可乐(尤其是罐装可口可乐)确实是一种“硬通货”。此外,她介绍道,何为“抢手货”,其实是随着封闭时间的推移而变化的。封闭初期,辛辣解馋的零食以及速食(如辣条、螺蛳粉等)是人们热捧的物资。封闭时间久了,日用消耗品(如葱姜蒜、纸巾、卫生巾)则作为一种“刚需”成为部分居民的当务之急。当这些抢手的产品被交换出去的时候,往往会被回报以非常丰厚的物资。

“以高易低”的交易者则愿以悬殊“亏本”的价格来换取自己日常必备的物资。如上图所展示的那样,人们宁愿付出贵价的护肤品、玩偶,只为享用一罐“老干妈”、一块五花肉。这与电影《生存家族》中的情形十分类似。电影中,日本全面断电两年。宁愿以一辆豪华换一头猪的现象已不足为奇。因为此时金钱不再起作用,食物和水才是硬通货。

魔都人民以物易物的过程,也是人们在疫情的特殊背景之下“共建意义”的过程。物品的价值不以其市场价格来衡量,而是以使用价值为准——这是物资略显匮乏的环境之中,邻里之间的默然领会的共识。

居民们的道义互惠现象恰好为我们呈现了一种“文化”是如何从疫情的土壤中生长出来的。这一过程也再次印证了作为人类学学科的一个标志性概念的“文化”的重要意义:一方面,文化与人类自身的生存和发展息息相关,文化的产生使得人类能适应和改造周围的世界。另一方面,文化也是人类学者用来解释和分析人类行为的重要工具(潘天舒,2020)。以此次魔都疫情中人们的生活实践为例,若不借助“文化”,很多现象未必能够被我们较好地理解和把握。

本文注:

[1] 布迪厄认为惯习是人们从小在家庭、学校、后来的工作场所,经由训练而获得的某些思维的、知觉的和行动的方式。惯习往往与某一阶级的特定文化追求密切相关,同属一个阶级的人群大概会拥有相似的惯习。

[2] 研究表明,咖啡能够有效降低心血管疾病、糖尿病、癌症、肝脏疾病、神经退行性疾病发生的风险。同时,咖啡也具有抗抑郁、抗氧化、降血糖血脂、神经保护、保肝护肝等多种生物学功能,

[3] 郭敬明的《小时代》系列小说及电影以各类奢侈品堆叠出“凡尔赛式”的生活世界,成为不少读者和观众的“奢侈品启蒙圣经”。

[4] 位置性(positionality)启示我们,人处在世界上的“不同位置”(如不同的身份、社会地位、文化背景)会影响一个人理解和看待世界的方式。

[5] 美国著名人类学家Horace Miner的名作Body ritual of Nacirema描述了Nacirema族人各种光怪陆离的身体仪式与奇风异俗,反讽观察者先入为主的观念。Nacirema实则是America的倒写。在先入为主的预设之下,美国人的日常行为在观察者的眼中成为种种崇尚魔法、自我施压的实践。

[6] 阿马蒂亚·森认为Indirect Entitlement(即依靠交换物品的间接方式获取食物的权利)相比Direct Entitlement(直接获取食物,例如拥有生产粮食的土地),是一种风险更大的形式。这一颇具人类学情怀的经济理论,在此次上海疫情中得到了很好的验证。

参考文献

[1]布尔迪厄,皮埃尔(2020). 区分:判断力的社会批判. 杜小真、高丙中编,刘晖译.北京:商务印书馆.

[2]鲍德里亚,让(2014).消费社会.刘成富、全志钢译.南京:南京大学出版社.

[3]丁文婷(2022).最后一公里的真空:上海物资供应缺口急待补.来自互联网:https://m。thepaper。cn/baijiahao_17536883.

[4]凡勃伦(1964).有闲阶级论.北京:商务印书馆.

[5]廖宏勇(2014).咖啡的现代性与媒介镜像.厦门大学学报(哲学社会科学版),01,11-17.

[6]潘天舒(2020).发展人类学十二讲.上海:上海教育出版社.

[7]人类学概论编写组(2019).人类学概论.北京:高等教育出版社.

[8]雍君(2021).海派咖啡文化的前世今生.上海企业,08,98-102.

[9]朱晓、方海琴、张立实、刘爱东(2019).咖啡的健康效应研究进展.中国食品卫生杂志,01,93-98.