摘 要 海派西餐是上海独有的一种餐饮形式,除了其在菜品上颇具有特色外,海派西餐更因其近百年在上海的演变而深深刻上了上海这座城市的烙印。上海海派西餐厅的顾客群体主要为中年上海人,这种特点体现出海派西餐所承载的文化历史印记对食客的选择带来的影响。作为一种仪式性的场所,通过提供西式中化的菜品,海派西餐厅不仅成为了顾客缅怀乡愁的选择,更是一个体现其城市文化身份的地方。经历历史潮流的海派西餐厅也参与解构了城市社会阶层,以一种泛阶级的生活风格成为上海“海纳百川”城市精神的体现。

关键字 海派西餐;文化身份;城市记忆;餐厅顾客

引言

作为第一次鸦片战争之后的首批开埠港口之一,上海在一百余年的历史当中不断汲取来自世界各地的经济和文化养料,并逐渐成为近现代中国与外界交流的主要窗口。在漫长而激荡的历史进程当中,上海的商业日渐繁荣,不仅成为了中外人士向往的“魔都”[1],更在此基础上生成了属于自己的海派文化。

相对于上海醉蟹、南翔馒头等各类上海本土传统菜式,或者Ultraviolet by Paul Pairet这样的纯正西餐来说,上海的海派西餐可谓是一个很另类却又被不少上海人爱不释手的存在,海派西餐的特别之处就在于它将上海地方饮食特色与西餐菜式结合了起来,创造了一类新的菜式。

但是既然能在近百年时间里在汇聚了四海美食的上海占据一个重要的地位,海派西餐就不仅仅只是一类简简单单的混合菜,更是上海本土饮食文化与以欧洲为主的西方饮食文化的文化交融,同时海派西餐的产生和演化也离不开上海这座城市近一两百年来在历史进程中所承载的政治、经济、文化、历史的共同作用。

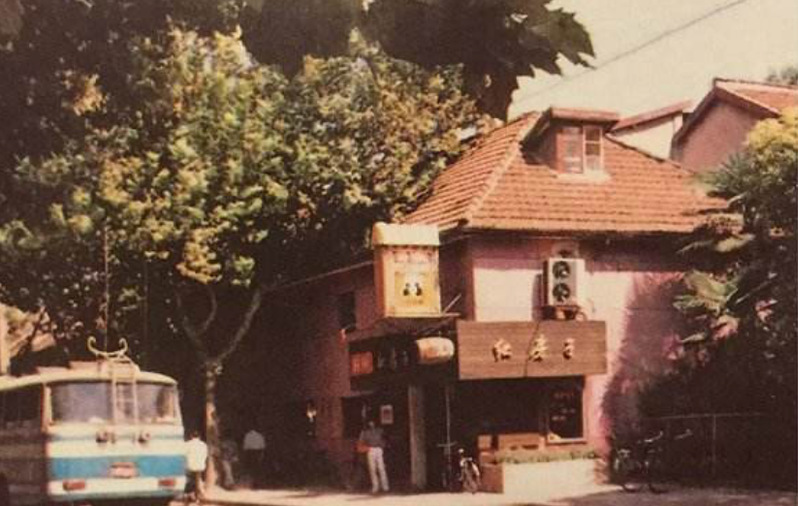

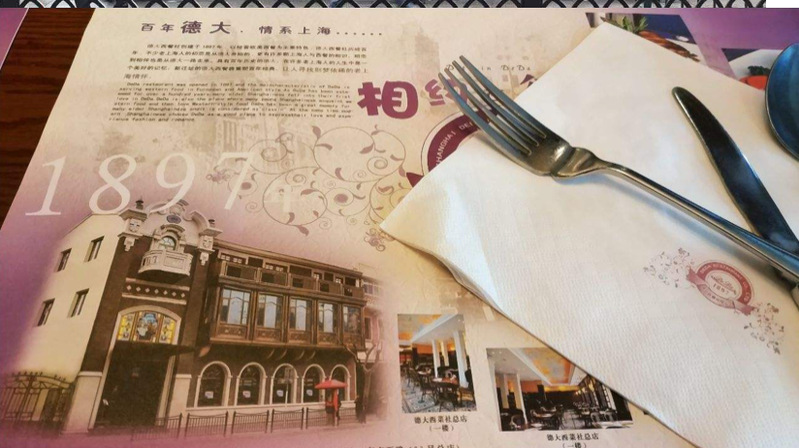

要对“海派西餐”做一个界定的话,就需要先说明“海派”或者“海派文化”为何。“海派”一词的根源尚无书面材料明确记载说明,但一般认为有两种源流,其一来自明至清末民初徘徊于松江和上海的“松江画派”及上海开埠后的“海上画派”,这一艺术派别在当地商业的发展加护下,以正统文人所摒弃的“卖画”为谋生手段,并由此形成独具一格的绘画样式,进而成为海派文化的滥觞;另一种是以新文化运动为肇端,在上海形成的与“京派”相对立的“海派”文学,它因1926年张作霖进京之后的文化高压为契机,吸纳了大批来自北京的知识分子,迅速发展成强大的文学与思想流派。不过整体上可以粗略地认为“海派文化”是在江南传统文化的基础上,融合开埠后传入的欧美近现代资本主义文明,而形成的上海特有的文化现象。在明确了何为“海派”之后,就可以进一步界定“海派西餐了”。海派西餐(Haipai cuisine),又名沪式西餐或上海西餐,是上海特有的、中西结合的一种菜式,是上海人按照自身的口味及本地食材的特性而创制的西餐,分为俄式、德式、英式、法式、意式几大流派(潘君祥&段炼,2014),海派西餐从民国开始至今已有一百年以上的历史,现今仍“红房子西菜社”、“德大西菜社”等多家知名餐厅仍然在沪上活跃着。

研究方法

本研究采用质性研究方法,我们的研究目标包括海派西餐厅与仪式行为、海派西餐对顾客群体身份的塑造及海派西餐与城市文化。

在研究方法上,我们采用参与式观察、访谈及桌面研究等方法。其中,我们走访了德大西菜社、新利查西餐厅、红房子餐厅三家经典海派西餐厅。这三家是沪上颇有名气的海派西餐厅,又因为其人均消费呈梯度分布,拥有不同而固定的顾客群体。在三家餐厅内,我们共计进行了三个多小时的观察,其中穿插着对部分食客的现场简短访谈。

除了走访餐厅,我们还邀请了8位海派西餐厅爱好者进行了长达5.5小时的线下访谈,获得了大量资料。为了便于区分,本研究将出生成长在上海的受访者称作“老上海人”;而将并非出生成长在上海,但取得上海户口的受访者称作“新上海人”。受访者职业分布有学生、外企白领、编辑、教师、退休企业家、退休国企员工等。在以上质性资料的基础上,我们又有针对性地进行了桌面研究,通过研读报刊、地方志等了解海派西餐厅在上海的形成及变迁历史。通过参与式观察、访谈与桌面研究,我们形成了详细的海派西餐厅田野资料。

海派西餐的沪上演变

海派西餐的出现和演变实际上与上海的历史进程紧密相连。19世纪末,因为清政府与西方列强签订条约,在上海开设起了租界,一方面西方的商品、资本、文化开始输入上海,另一方面也有大量的外国人直接在上海居住了下来。这就导致了上海对于西餐的需求与西餐原料和厨师的供给同时出现了,大大小小的西餐厅在上海经营了起来。但一开始的西餐馆不仅作为罕见的外来菜少被本地人接受,而且西餐馆对中国人的限制以及西餐高昂的价格使得西餐馆并非是本地人可以轻易光顾的地方。这一时期的上海西餐馆从厨师到顾客还是以外国人为主,所以也保持着纯正的外国特色。但是进入民国时期,随着中外政治关系的缓和以及部分本地人社会地位和经济实力的提高,西餐馆开始成为本地人可以消费的地方,有钱人可以去吃正宗的西餐馆,除此以外较为低端的改良版西餐也开始出现,以满足普通大众对于西餐的追求。这段时期的改良版西餐已经具备了“海派西餐”的雏形,亲民的价格、模仿了正宗西餐馆的装修与服务形式,但最核心的还是对于西餐菜式的改良。这些改良西菜根据其改良的菜式来源,分为俄式、德式、英式、法式、意式几大流派。但有趣的是这些菜系的分类,并不是真的以菜品的起源地来划分;而是根据印象提取不同外国菜系的烹饪特点,从而分门别类。因此,有时显得有些许道理,有时却又似是而非,甚至风马牛不相及。《中国西餐的嬗变》中如此介绍:“英国人好吃炸土豆条、炸鱼,于是许多蘸面包糠的油炸鸡、鱼、肉就都冠以英式;法国人喜欢各种沙司,于是西餐馆就发明了一种以番茄酱、胡萝卜丁、口蘑丁、豌豆和葡萄干为主要原料的自制沙司,红红绿绿,味道酸甜,只要浇在炸猪排、炸鱼或肉饼上,就可以冠以‘法式XX’了。”

直到1949年新中国成立后,海派西餐走到了一个重要的转折点,由于中国和部分西方国家关系恶化,大量外国人纷纷归国,这使得不仅是外国顾客,还包括了外国厨师从上海的西餐馆开始流失。其结果是这些西餐馆不得不开始雇佣中国厨师,而且还需要调整菜式和价位来逐渐吸引本地顾客以维持经营。这些受过一点西餐培训的中国厨师为了使得菜品适应本地人口味便尝试将上海本地饮食习惯融入到西餐菜品当中,从而形成了全新的“海派西餐”菜系,我们现在能吃到的海派西餐也就是这段时期形成的。相对于正宗西餐,海派西餐特色别具一格,例如:以猪肉、牛肉、鸡肉、鱼肉等常见食材为主,通常要做成全熟。外国独有的食材,以外形或者口味相接近的本土食材来替代,如红菜用番茄代替。以煎炸、焗烤、焖炖居多。很少直接用天然香料调味,多用番茄酱、辣酱油等已经加工好的酱料。菜名则常以“法式”、“德式”、“罗宋”、“葡国”等国名命名……像“罗宋汤”、“炸猪排蘸辣酱油”等就是非常经典的海派西餐菜式。

文化大革命开始后,西餐进一步受限、乃至被彻底取消,西餐馆也随之更名,如知名的红房子西菜馆被更名为红旗饭店,菜品也转为了中式食堂菜。改革开放后,诸多相对“正宗”的西餐厅入驻上海,而专做海派西餐的餐厅则日渐减少,据《卢湾区志》载,天鹅阁、复兴西菜社和蕾茜饭店等都在1990年代关闭,海派西餐的盛景遂告一段落。

小组成员中有两位出生、成长在上海,平日对海派文化耳濡目染,因此相对熟悉这一地方文化。其中,海派西餐正是海派文化中比较突出的部分,它在上海独特的历史地理背景下完成了自身的本土化与再创造,有着深刻的时代烙印,“炸猪排”、“罗宋汤”等菜品更是深植入普通上海人的生活与味觉记忆当中。我们便可追问,这种记忆是否具有集体性?能否从中考察上海人的身份建构?海派西餐是否为上海人营造出一种共同想象?上海人又如何从西方与中式碰撞的空间中建构起现代城市文化身份?更进一步地,在这种建构过程中,作为客观对象的海派西餐与作为社会化产物的身份认同具体是怎样有机地结合在一处(Berger,1966)?以上都是本文希望回答的问题。

身份与文化:海派西餐的再诠释

在这一节中,笔者将回到海派西餐本身的特征,通过考察受访者对于海派西餐的诠释与解读以刻画他们的身份建构路径。

1. 海派西餐厅——仪式性场所的“怀旧”建构

对于在上海出生成长的老上海人而言,想象与记忆互为一体两面,年轻一辈的上海人针对海派西餐的想象偏重于对父辈生活历史的再现;而年长一辈的老上海人更愿意讲述其对于“光辉岁月”的缅怀。海派西餐作为上海人心目中重要的仪式性场所,建构起上海人心目中对于“情调”与“场合”的初步认知,进而生发出对于上海城市文化与海派文化的“怀旧之情”。

今朝(今天)是阿拉(我们)妈妈生日,就是带伊来怀旧一下的。(现场交谈者A)

以前在生日的时候会举家去海派西餐厅,我妈还给8岁的我抹了发胶穿了小西装,她自己也穿了类似礼服的衣服;还有一次是在拔牙后,父亲为了表彰我的勇敢,所以选择了一家比麦当劳、肯德基好吃的多的西餐厅(受访者A-HPR-M)

炸猪排什么的价格真的很亲民的,但不是住在边上的话也不会没事就去吃,还是和朋友聚会啊,过生日啊什么的来的可能比较多(现场交谈者B)

在几十年前就是我爸妈约会的场所,因为听他们这样讲,总还是给我一种‘’有腔调‘的西餐厅”不是随便能去的地方的感觉(现场交谈者C)

微信公众号上有提过,是说好多老克勒(指老绅士)来嘛,吃了二三十年的都有,我看那边就有一位。我是在附近工作,下班了来喝杯咖啡、点份沙拉,坐在这边怀怀旧,感觉很不错的。我爸爸老说我不懂上海文化,各么我就来感受一下,和他找点共同话题。(受访者F-CNR-F)

在年轻一代上海人心目中,海派西餐厅是一个值得“怀旧”的地方,而这种“旧”除了与其餐厅历史、装饰等有关外,更多受海派西餐厅一种作为仪式性场所的影响。随着生活水平的进步,如今的海派西餐厅已不是三十年前让大部分上海人“一年只能吃一两次”的高端餐厅,但长久以来被作为仪式的举行地使得人们理所当然的依旧将海派西餐厅与“生日”、“聚会”等场合挂钩,而这种印象本身也是顾客所追求的“怀旧”氛围的一部分。不曾生活在三十年前的情境中,使得年轻一代上海人对于所怀之“旧”多有模糊的想象,当笔者试图追问受访者回答中的“怀旧”中“旧”的具体意涵,得到的回答多半是“旧就是旧”、“没仔细想过,就是那种整体的感觉吧”、“旧就是对过去的追忆”等较为含糊笼统的答案,但实际上,正是“怀旧”这一难以被具体诠释的情感塑造了老上海人对于海派西餐的想象。年轻一辈的“怀旧”,是借由想象父辈的生活经历(“父母谈恋爱”、“老克勒喝咖啡”)而激发的,通过想象父辈在海派西餐厅中用餐的情景与语境,他们将自身带入了父辈的时间轴中,安德森所提及的“一种过去和未来汇聚于瞬息即逝的现在的同时性”由此而生,年轻一辈的上海人则就此步入“一个在历史中稳定地向下(或向上)运动的坚实的共同体”(安德森,2005:23)。其上海人的身份在海派西餐场域内经由与父辈的共时性想象而建构。

同时,他们自己在童年时与海派西餐厅相关的经历则成为了一道沟通“旧”与“怀旧”的桥梁。对于七岁的孩童而言,走进位于外滩边洋房里,红木楼梯拾级而上的德大西餐厅极有可能是他们有生以来第一次对于上海之“旧”的具象接触;吃着菜品听长辈回忆自己曾经与海派西餐厅的故事,甚至对每道菜过去与现在的比较,都能建构起他们对于海派西餐与上海城市记忆的模糊认知。这种对“旧”的接触也引发了他们日后对于“怀旧”的追求,由此把对于父辈的共时性想象的建构代人进当下时代的场域中,形成自身的、具象的“怀旧”。而餐厅里的装饰、菜品的摆盘等也强化了年轻一代上海人心目中海派餐厅作为一个仪式性场所的合法性,即便如今海派西餐的价格具有一定优势,大家也更倾向于将其作为“需要打扮后”才能去的“有腔调、有情调”的地方。

对于较年长的老上海人而言,情况则又略有不同:

我最喜欢的菜品啊,肯定是这个炸猪排咯,是经典嘛,几十年味道没变过的。你随便问问哪个老上海人,都喜欢的,而且吃的时候必须要加旁边的辣酱油。(问:您这次来是怀旧的吗)那肯定咯,你看这边坐的基本上都是像我这么大年纪的人,你们年轻人现在都不喜欢老上海的西餐了,都去吃什么必胜客啊、麦当劳啊这种西餐,个么只好我们多来吃几次,怀怀旧,保留一下老上海的味道,侬港对伐?(现场交谈者E)

他们所怀之“旧”首先是切身的个人经历或体验,因其生活受上海这座城市发展变迁的影响尤为强烈,而海派西餐所具备的口味、样式都相对保持了他们所熟悉的特质、代表了一种“不变”,故而他们对于海派西餐的想象体现为针对过去时光的揣摩与再品味、对一去不复返的过往的珍视和留恋(赵静蓉,2005)其次,他们倾向于将个人历史置于更宏大的城市历史中表述,将“怀旧”上升为具有普遍性的“一代人的情感”,从而赋予“怀旧”这一词语更为深刻的意味。譬如受访者是单独前来用餐,却在表述时用了复数主语(“我们这群人”、“老上海人”),集体记忆在此是想象的基础,想象则充当一种弥散性的介质,将单数性的个人回忆扩散成复数性的集体回忆。年长一辈的的老上海人因海派西餐回忆过去的“黄金岁月”,而他们的“黄金岁月”又和“老上海”密不可分,个人的过去与西餐馆、城市以某种巧妙的方式嵌套在了一起,一种稠密的上海“乡愁”(nostalgia)被营造出来,“乡愁”在强调时间维度的“怀旧”的同时更强调了空间维度的地点,即作为“家乡”的上海,他们的身份在第一层上得到确认;他们在沉浸在“乡愁”的时刻中,通过想象这种“乡愁”也一并感染着与自己经历相似的“一代人”而进一步强化自己“上海人”的身份认同,正如安德森(2006)所说的,“他也不知道在任何特定的时点上这些同胞究竟在干什么。然而对于他们稳定的、匿名的和同时进行的活动,他却抱有完全的信心。”

赵静蓉(2005)言及,怀旧从本质而言,意味着对过去的重构以及对历史的再创造。海派西餐对于年轻一辈的老上海人与年长一辈的老上海人眼中都被作为象征“怀旧”的经典符码,虽然两辈人之“怀旧”在内涵上有所差异,“想象”在其各自的身份建构路径中承担的角色也有所不同。但总而言之,其上海人的城市身份都在作为群体情绪的“怀旧”层面与共同想象中得到体认与明确。

2. 西式中化

海派西餐的本土化过程开始于20世纪30年代,以中国传统食材为基础,糅合西式烹饪方法,形成自己的独特口味,例如红房子西菜馆的招牌“烙蛤蜊”就是以中国的元蛤代替法国菜式中原有的蜗牛而成为经典菜品;而几乎每家西菜馆都提供的罗宋汤中不可或缺的汤料卷心菜原本是俄罗斯的红菜、其颜色也不是红菜头而是番茄酱提供。这种中西搭配的口味认同恰恰是上海人身份认同中的重要一环,譬如被访者D-CZR-F所说的“海派西餐嘛必须要有上海的东西在呀,它就是一个整体,不违和的”,又如被访者E-JAR-M提及“以前吃的比较多的是炸猪排加辣酱油,那个辣酱油只有上海有,应该是法国的,上世纪20、30年代和猪排一起进来的,后来经过上海人自己的改良,有专门的厂,叫黄牌辣酱油”。被访者A-HPR-M也反复强调“上海西餐的独特性就是他中西结合的菜品,炸猪排配辣酱油这种,专门针对上海人,外国人是不会去吃的,但是它又是西餐,就很有特色吧”。上海人对海派西餐存在一个共通的认知,即海派西餐并不仅仅是中西混搭的产物,它是经过再创造而适应上海人口味的菜式,是与“肯德基麦当劳”这些西式快餐区别开来的“上海人自己的西餐”(受访者A-HPR-M)。海派西餐所呈现的特点是高本土化而低本土性,前者是指其形成及流变过程,后者是指其源流并非倚重在地元素、而是较多吸收外来元素并加以融合的特性,然而不能忽略的是,正是这种低本土性与融合态势塑造了海派西餐有别于其他地方饮食的特征,而对于海派西餐的口味认同则构成了上海人身份认同建构的坚实基底。

此外,中西之间的张力还体现在海派西餐馆内“西式中化”的仪式(ritual)行为。与吴燕和(2001)针对香港茶餐厅的研究发现类似,海派西餐馆中富有中式特色的仪式行为同样体现在顾客与服务人员的互动中。笔者观察到,有相当一部分的年长顾客(包括受访者E与H),在点菜时没有浏览菜单而直接使用沪语告知服务员需要的菜品,而服务员则在飞快地记下菜名之后以亲切的微笑回应,并且如老友般主动与顾客寒暄数句。然而,当持普通话的顾客点单时,服务员的态度则稍有改变,神情客气疏离,显得礼貌而职业化。显然,在海派西餐馆的场域内,使用沪语点单是一个明确的标示上海人身份的手段。而熟客与服务员这种朋友般的关系,也使服务者-被服务者的界限变得模糊,从而凸显出海派西餐厅中独特的“上海人的人情”。此类“人情”还体现在餐厅内的一些细节布置上,譬如新利查西餐馆的结账处设有一个装有各类常用药的药箱,当笔者询问服务人员药箱用途时,被告知这是为年纪较大的顾客准备的,“怕伊拉突然晕倒,有个药箱可以帮忙”,此时路过笔者身边的一位顾客也附和道“阿拉噶西度年(这么多年)吃下来了,为啥一直欢喜这家店,就是因为有关照,有人情味道”。“人情”在此指的海派西餐馆中顾客与商家之间有别于那些规制化、专业化的现代西餐厅的情感联结及人际互动,上海人之身份也在这种“人情”构筑的社会网络中得到彼此确认。

3. 城市文化身份

在老上海人眼中,海派西餐所代表的城市文化是以强调“情调”和“质量”为核心的一种生活方式。许纪霖在《上海的多元文化传统与城市性格》一文中这样归纳上海人的城市性格,“上海人的文化性格之中,充满了布尔乔亚(资产阶级)与波西米亚(流浪文人)两种基因的对峙,以致最后融合成上海独特的小资情调”(许纪霖,2011:17)。这一点在访谈中也得到了印证,譬如被访者G-JAR-M则向笔者讲述了其父母在计划经济的上世纪60年代,是怎样在物资短缺的困境下,偷偷“攒下单位厨房的烂西红柿和洋山芋、凑出一锅罗宋汤一家三口分着喝”的故事:

因为讲是西餐嘛,虽然是俄国人那边传过来的,但是一不留神就被打成小资产阶级了,要挨批斗的,那个时代嘛,对伐,万事都要小心,因为不知道有没有别有用心的人去给你做文章。火腿也搞不大到,蕃茄沙司也没有,但是我爸爸和我又实在想喝,只好拜托我妈妈去搞点小动作。后来好白相(好玩)嘞,发现领居家也在悄咪咪做罗宋汤喝,个么大家就心照不宣咯,哈哈。(受访者G-JAR-M)

对于被访者G而言,“偷偷做罗宋汤”的行为是对当时主流的反资产阶级革命话语植入生活的微观反抗。在阶级身份统摄绝大多数社会活动时,其“强调生活品质”的市民文化身份正通过这种细节处的反抗而得到了标示,从而使自己从高度同质化要求的集体主义社会中达成了隐秘的分离。

被访者B-PTR-F则告诉笔者其母亲做土豆色拉时,对色拉酱的考究程度:“小时候家里的色拉酱是要自己拌的,我妈妈对加多少油、多少蛋黄、多少醋都很有数,然后就让我拿着勺子在那边搅,妈妈讲这就叫上海人的生活”。由此可见,即使海派西餐从“西餐”变成了“家常菜”,也仍然带有在西餐馆能够体验到的那种讲究、精细的“格调”,而上海人的城市文化身份也在这种对“格调”的坚持与实践下得以确立。被访者E-JAR-M则以很笃定的口吻告诉笔者“海派西餐和其他西餐的不同点在于,海派西餐成为‘阿拉上海宁’的生活方式,外来的西餐它只是一个进来的西餐”。从中可知,老上海人对于海派西餐在象征意义上的独特性同样有所认识,海派西餐不仅是一个西体中化的菜式流派,而且被诠释为扎根于日常生活的一种风格(style of life)。“风格”在此处不是对上海人群体内部作阶级划分的工具,而是在一个整体层面上反映上海人的趣味倾向,对海派西餐的消费在某段时刻是反主流话语之必然的,也是超越其物质条件、强调形式大于功能的,可见上海人这一群体的确占有向小布尔乔亚(petite bourgeoisie) 靠近的阶级特质。但是这种阶级特质不同于布迪厄笔下以生活风格来划分的阶级区隔,其作用不在区分,而在于统合,它通过海派西餐,将一种泛阶级的生活风格扩散开来,使上海人沉浸其中,并对其产生回应与认同,将罗宋汤、土豆色拉等菜式视作一项标示“上海人”身份的生活方式。而随着时代演进和经济发展,阶级的色彩则更加褪去,只留下其外在表征,即象征着上海城市文化的“情调”符号,然而小布尔乔亚的特征业已深深烙印在城市文化身份之中了。

在新上海人眼中,海派西餐则是上海官方所宣传的“海纳百川”式城市精神的代言,官方宣传是身份的客观建构,而他们则通过对海派西餐的消费将自己从主观上纳入这套倡导包容性与多元性的文化身份叙事当中。譬如受访者D-CZR-F所说的,“我大学毕业以后就留在上海工作了,就是我觉得你要融入一个城市,首先要去接纳它的文化,饮食啊历史什么的,我感觉我做的就还不错”。海派西餐与海派文化在意涵上是高度重构的,它不断在母体的基础上吸纳新鲜的外来元素,而不是将自身与外来的“他者”视作二元对立。这一点同样可从新上海人对于自身身份的话语表述中看出端倪,例如受访者D这样评价自己的身份:“我也算也不算(上海人)吧,我根在常州,但是又在上海生活,也喜欢上海的文化,这个有点难讲”,D认为她既是“上海人”,又是“老家人”,上海人与非上海人的认同在她身上并非泾渭分明,而是呈现出一种模糊性,而借由海派西餐这一载体,她为自己建构出一种更加灵活的城市身份。

相应的是,老上海人对于“海纳百川”式的城市精神同样具有自己的理解。不同于刻板印象中老上海人的“排外”表现、对“本地人”身份的自矜态度,年纪稍大的受访者E与H都将上海与其移民历史联系起来表述,一位告知笔者“两百年前上海就是一个渔村,根本就不算城市,上海本地人是很少的,都是江浙一带、安徽移民过来的”;另一位则直言不讳地认为“上海人的生活习惯一开始也是照搬那些外国企业高层管理的,他们进去做工,学习伊拉生活方式,一层层影响下去,就有了海派西餐这样物事”。他们认为海派西餐的变迁所反映的是上海城市历史的轨迹,移民的进入则意味着上海人身份的更新与变动,而所谓“本地人”说法的正当性是偏低的:现在的“老上海人”在历史的视野下也曾是“新上海人”;第二代的“新上海人”在未来的视野下也将会是“老上海人”。故而上述开放性的身份建构模式又与新上海人的灵活身份认同达成了隐性一致。在此上海历史、海派文化与海派西餐被串联在一条水平线加以审视:上海汇集中西、吸纳各方移民的历史塑造了以海纳百川为特色的海派文化,海派西餐是海派文化的物化体现,它们彼此直观契合,都以开放包容为核心。而可以预见的是,通过接触海派西餐这一文化与历史之钥,在“上海人”的大群体之下,新上海人与老上海人两个“小”群体内在的身份区隔会随着时间流逝而逐渐弱化,取而代之的是一套标榜开放与多元的共同身份话语体系,虽然随着新移民的不断进入,新的群内边界继之出现,但是这种身份认同的建构过程依然具有一定的张力,因为它是文化属性的,且借由海派西餐的载体而变得愈加灵活。

结 论

因为在计划经济时期中断供应西餐的历史和西餐厅唤起的老上海乡愁,本地的第一代食客们会自发地将去海派西餐厅视为仪式行为,并且将仪式性门槛未经解释地传递给第二代食客。对于计划经济结束前后食用海派西餐的第一代食客们来说,他们把握了上海进入高速发展阶段的起点和海派西餐复苏的起点。第一代食客们将海派西餐这一中断而又得到复兴的传统与租界时期极具文化主导权的旧上海进行共时性想象,从而确立了海派西餐“老上海味道”的代表性。因为改革开放后激烈的同业竞争,海派西餐在众多“原真性”西餐中湮没无闻,从而向文化稀缺品转变,成为衰弱地方文化的代表,而稀缺性又进一步赋予上海乡愁以正当性,使得第一代食客成为稳定的客源与仪式行为的承担者。于是我们一度看到了海派西餐厅作为平价餐馆和第一代食客们正式而隆重的进餐前准备之间的矛盾。但第二代食客从父辈处继承的这些仪式性行为往往是未经解释的,他们对“旧”的想象也因此更加私人化和家庭化。从他们的回答里较少能感知到与租界时期这段宏大历史的联系,却充满抽离了具体对象的怀旧和对父辈生活的模仿。仪式行为对第二代食客而言仅仅是抬高了进餐门槛,但已经脱离了父辈想象的具体语境,变成文化市场下的体验性行为,即用低廉的价格换取用餐时间内抽象的怀旧型体验。

西餐厅曾经是阶级身份的表征,去西餐厅用餐是中产阶级的习性之一。中产阶级空间用装潢、文字、氛围唤起具有阶级性的身份认同,但是这种认同现在已经失效,海派西餐的价格可以称得上平民料理,因此相比阶级,它更接近一种建构身份的方式,表现了上海人的饮食和生活趣味。不少被访者都援引上海人精致和有格调的生活风格作为海派西餐发展的背景。这种风格甚至在革命时期和低收入者群体中还具有生命力,表现出了泛阶级性的特征。如今,老上海人在海派西餐厅通过感受沪语、随意的主顾关系和具有历史感的菜品,新上海人通过感受尚具有异域感的海派文化唤起地方的身份认同。海派西餐厅是一个地方性场所,比起它“西式中化”的程度,它更显著地表现为“西式沪化”:关系上,沪语可以建立更亲切的主顾关系,“上海人的人情”可以通过便民和关照的服务态度得到确认;菜品上,它根植于上海开放的近代史,较多地吸收外来元素并加以融合,从而有别于川菜粤菜等本土中式菜系。对于新上海人来说,饮食是他们感受城市文化的直接方式,通过消费具有多元源头的海派西餐,食客可以将自身纳入上海包容的城市身份叙事中。

海派西餐是一个在平时隐匿的城市文化符号,但是会通过一些仪式行为被临时调用,成为上海城市文化的表征。海派西餐从属于一套城市文化身份建构的系统中,并且尚未得到充分的开发和宣传,因此在同业竞争中不能发挥优势。田野中发现现场食客多为上海本地中老年人也证实了这一点。海派西餐并不能像咖啡馆、奶茶店或者便利店一样成为文化市场里的常用品或必需品。一般而言只有通过偶尔去海派西餐厅就餐及其附加的仪式行为,这一文化空间才能被人们意识和感知。因此特别是对于新上海人或者游客来说,海派西餐是一类临时的文化消费品。

作者 | 社会学系本科生 范子睿 王洛奇 张令仪 林宇飞

注释【1】“魔都”一词几无可考,但一般认为来自日本作家村松梢风(1889—1961)的同名著作,在本书中,作者深入感受了上海的繁华街区、娱乐场所,与中国进步文人进行了密切来往,并游览了杭州、苏州等周边城市,其惊讶于国际大都市上海包罗万象的特质,使用了“魔都”这一意象指称上海,体现了旧上海复杂多样的历史面貌,此词遂作为对上海最好的别称之一沿用至今。详见村松梢风著,徐静波译,《魔都》,上海人民出版社,2018 年。

参考文献

[1] 彼得·伯格,2008,《与社会学同游》,何道宽译,北京:北京大学出版社。

[2] 德拉诺瓦,2005,《民族与民族主义》,郑文彬等译,北京:三联书店。

[3] 本尼迪克特·安德森,2005,《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海:上海人民出版社。

[4] 陈惠芬,2003,《“文学上海”与城市文化身份建构》,《文学评论》第3期。

[5] 哈布瓦赫,2002,《论集体记忆》,毕然、郭金华译,上海:上海人民出版社。

[6] 哈拉尔德·韦尔策,2007,《社会记忆:历史、回忆、传承》,季斌等译,北京:北京大学出版社。

[7] 罗兰·巴特,1999,《神话》,许蔷蔷、许绮玲译,上海:上海人民出版社。

[8] 刘亚秋,2003,《青春无悔:一个社会记忆的建构过程》,《社会学研究》第2期。

[9] 罗秋菊、丁绍莲、潘珂,2018,《外来饮食文化影响下广州本地居民地方身份建构过程的代际差异》,《地理研究》第9期。

[10] 潘君祥、段炼,2014 ,《话说沪商》,北京:中华工商联合出版社。

[11] 石访访,2017,《饮食性别文化:一项符号人类学视角的分析》,《广西民族研究》第5 期。

[12] 孙绍振,2009,《想象的城市》,上海:复旦大学出版社。

[13] 上海地方志办公室,2008,《上海通志·西菜行业》。

[14] 吴燕和,2001,《港式茶餐厅———从全球化的香港饮食文化谈起》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》第4期。

[15] 熊月之,2018,《“海派文化”的得名、污名与正名》,刊于解放日报https://www.jfdaily.com/news/detail?id=91519。

[16] 许纪霖、罗岗等,《城市的记忆:上海文化的多元历史传统》,2011,上海:上海书店出版社。

[17] 扬·阿斯曼,2015,《文化记忆: 早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,金寿福、黄晓晨译,北京:北京大学出版社。

[18] 赵静蓉,2005,《怀旧文化事件的社会学分析》,《社会学研究》第3期。

[19] Appadurai, Arjun(ed.), 1986, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective.

[20] Bourdieu, P.1984, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge: Harvard University Press.

[21] Sahlins,1976, Culture and Practical Reason, Chicago: University of Chicago Press.

编辑 朱彦珺