就中国而言,不同地域的饮食文化各有千秋,许多地方美食成为当地吸引短途游客的招牌。但是,如果到了要长期生活在不同的饮食文化氛围中的时候,许多人的乡愁还是会被记忆中家乡菜的味道牵萦。我来自湖南,而且是湖南人中爱吃辣的大多数,来到上海之后比身边的大部分人更能吃辣一些。在上海读书的这三年多里,我自己的亲身经历和周遭朋友的故事让我觉得“湖南人能吃辣”[1]这件事情越来越有趣。这篇文章记录了一些故事片段,以及我对吃辣作为一种惯习、符号、身份认同乃至商业手短的一些观点,并思考现今湘菜饮食与其他饮食文化的关系。

我的湘菜记忆

在离开湖南之前,我对“湘菜”其实是没有什么特殊的感情的。小炒黄牛肉、卜辣椒炒肉、盐菜蒸肉、干锅甲鱼、炸辣椒、辣椒炒河虾、辣椒萝卜、鱼头火锅、腊排骨、猫余、凉面等等,对我而言,家里的日常饮食好吃到让人根本不想出门尝试外面的中餐厅。至于口味虾、口味蛇、臭干子等小吃,若是家里做起来嫌麻烦,也可以很方便地从外卖打包回家。除了短暂的出游尝试一下别处的地方特产,曾经我每天的饮食都是地道的湘味,也就没所谓特意区分湘菜和其他的烹调方式。但我很早就知道湘菜口味偏辣,因为和大家庭里亲戚联姻的外省人来湖南做客时被我们的家常菜辣得不行,我高中时从美国来的英语老师更是因为一开始吃不消长沙的湘辣瘦了许多。

湘菜对我的重要性从我来上海念大学才开始凸显,到我去美国交换期间达到一个小高峰。刚来上海的前几天,我觉得这边的饮食虽然不如家里的有味道,浓油赤酱倒也可口,但日子长了些我就开始对上海的伙食失去了食欲。因为怀念湖南的辣椒,我和一同来复旦念书的高中同学们开启了对上海风味的吐槽模式,并四处寻找周边地道的湘菜馆,吃到了十三香味道的小龙虾[2]之后觉得实在不行的话川渝火锅也能救急。家人给我寄来麻辣肉、酱板鸭等湖南特产,我在食堂也常点偏辣的菜,吃面时更是喜欢添加大量辣椒油;在美国交换期间我在超市寻遍了辣椒,甚至还拿火锅底料煮过速冻饺子……我开始意识到,吃辣这一行为对于来说是下意识的,是我生活方式的一部分,成为了我的惯习(habitus),对于很多和我一样离不开辛辣饮食的其他湖南人也是如此。

作者在美国时,经常需要“老干妈”过辣瘾。图片来自作者的朋友圈

不同的惯习可以区分出不同的人群来,这种区分在我的记忆中也是被高光的。我因为在南区食堂点香锅要加重辣度,或因为在五六教教工食堂点湖南米粉时自助舀了许多剁辣椒,被食堂员工询问是不是湖南老乡。我还曾在复旦周边一家当地声誉颇高的上海传统面馆问店主有无辣椒油,店主询问了我的家乡后翻了翻眼珠,然后开始试图劝说我他们家的面不加辣有多好吃。有趣的是,类似的劝说在湖南一样会发生。我曾在长沙买卤菜时因遵医嘱向店主提出少辣的要求,店主同样也是竭力劝我说他们的辣酱有多好吃,仿佛卤菜没了辣味便是失了灵魂。更为夸张的是,网上流传很多外地游客在湖南旅行的段子,大意是湘厨听到外地游客要求不辣之后会头一昂、锅铲往前一递说“不辣没法炒,要不辣那你自己来炒”。另外,吃辣的湖南人和不吃辣的上海人在用餐场景中也常用能否吃辣来为彼此做一个区分。用惯习和品味来做这样的区分,倒不一定是像Bourdieu(1984)那样区分出阶层,因为双方对自身行为模式的更为认同往往是一致的,这倒是更像文化人类学中的族裔中心主义的概念(ethnocentrism),但是属于不太具有伤害性的那类。

宋祖英和周杰伦合作演唱的春晚名曲《辣妹子》

辣妹子从小辣不怕?

湖南著名歌唱家宋祖英有一首三登央视春晚的代表作叫《辣妹子》,这首歌是为宋祖英量身定做的,唱的是湘西人宋祖英的火辣特质,歌词描述辣妹子“从小辣不怕”“生性不怕辣”让不少湖南人体验到代入感。可湖南人的吃辣能力是与生俱来的吗?我能举出很多反例来反驳湖南人生性不怕辣。例如我的表妹,父母都是湖南人,她从小在四川和湖南两地成长,由于在成长过程中家长采用为儿童单独做菜的清淡饮食喂养法,表妹到了上小学时还一点辣味都不能沾。而我在幼儿阶段稍大的时候就和家长相同地饮食,没多久就“学会”了吃辣。另外有一位湖南同学,由于先天性原因一直不能吃辣,后来通过了一次小手术才能慢慢开始“学会”吃辣。

图片来自作者朋友圈

我认为比起天性说,湖南人吃辣更多地是一种后天养成的文化性存在。学者的研究也指出,摄入辣椒本身是对人体的一种刺激,这种刺激会激发人体内的某种警戒系统但不会带来实质伤害,而能吃辣的人和不能吃辣的人对于这种刺激的感受是同样灵敏的,只是能吃辣的人能将这种刺激以一种享受而非感到不安的方式去接收处理(Rozin & Schiller, 1980)。这让我联想到了Becker(1953)对大麻食用者的研究发现:大麻并不是通过直接给人带来快感而让人上瘾的,相反,大麻给人带来最直接的感受是让人不悦的,一个人要在与其他大麻使用者的互动中学会用正确的方式食用大麻、再认识大麻带来的生理刺激,最后学会享受这种刺激才能成为大麻使用者中的一员,融入他们的小社会。类似地,在或许因历史、地理因素导致大多数人都吃辣的湖南,步入这个社会的人如果能在与人互动的过程中“学会”吃辣的这种饮食偏好,将更方便地融入这个社会。而根据英国人类学家Tylor(1871)对于文化的“科学”定义,文化可供人学习、掌握然后人成为社会的一员,从这个含义上来看,不讨论湘菜为什么发展成辣味,当今湖南人喜欢吃辣实际上经历了一个适应(adaptation)和濡化(enculturation)的过程,非常具有文化的意义。

吃辣的符号意义、身份认同和商业价值

当吃辣成为一部分人特有的惯习,那么这种饮食方式或者辣椒这种食物就能从一定程度上成为一种符号象征,激起一个群体的归属感或身份认同,深化吃辣这一行为的符号意义、扩大这一符号象征的影响范围还有助于开拓商机、获取更丰厚的商业利益。

(一)吃辣的人革命性强

湖南可以说是谈及近代中国家国情怀和改良和革命运动不可缺少的:从晚清曾国藩、左宗棠等洋务运动改良派,到湖南学生运动、工人运动领袖,再到革命年代的湖南战士、十位大将军中过半的席位,以及中国人民解放军和新中国的主要缔造者毛泽东……这些人除了都有保家卫国的光辉事迹之外,还都是地道的嗜辣湖南人,于是湖南民间曾流传吃辣椒的人革命性强的说法,其中以毛泽东的影响力最为广泛。

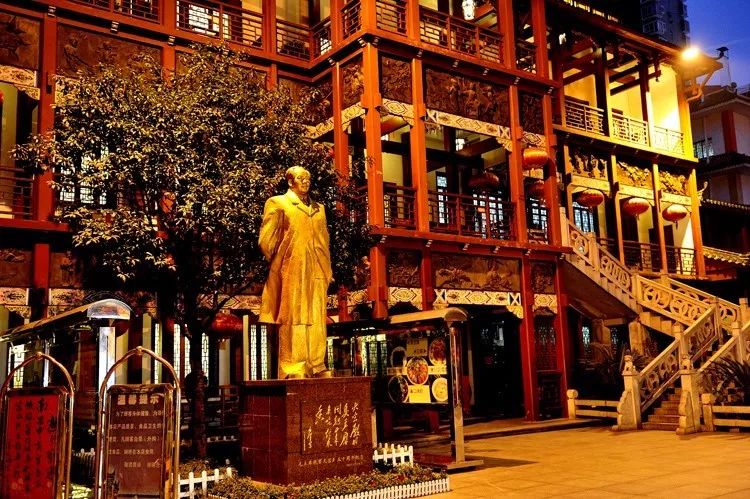

长沙火宫殿酒家

无产阶级革命在中国取得了胜利,让中国从此走向了民族自强的发展道路,湘菜中红色的辣椒看起来就像鲜红的革命年代,毛主席的饮食风格一则成为了湖南吃辣人群的骄傲,二则成为了外地食客希望能够品尝、致敬的对象。长沙坡子街上的火宫殿[3],在明朝时期原为供奉祝融的火神庙,从二十世纪三十年代以来有人在火宫殿内做起了卖长沙小吃的营生,火宫殿曾是一些湘籍革命家的聚餐地,毛泽东在革命胜利之后对长沙火宫殿的臭豆腐念念不忘,不少国内外的政坛、文化界名人也曾光顾。现在的火宫殿既设有供奉火神的大香炉,重建了戏台、牌坊,山门内还铸有巨大的毛泽东雕像,湘菜馆内布置着毛主席视察的照片,以传统小吃、历史文化、伟人事迹三项特色成为外地旅客到长沙旅游的必经之地,吸引着游人食客如织。而在毛泽东故居所在地韶山,曾受毛主席亲切接见的邻居汤瑞仁于1987年创办了韶山毛家饭店[4],并获得时任中央领导亲笔题写的店名。毛家饭店一直发展扩张到今天,韶山总店不仅成为红色之旅游客的打卡胜地,也成为了接待外宾的场所。毛家饭店的分店更是开到了中国各地乃至国外,各店都主打纪念毛主席的湖湘风格,用革命纪念地的名字命名包厢,推出毛氏红烧肉、江山一片红等菜式。据Wu & Cheung(2002)的研究记载,毛家菜在上世纪九十年代的北京也十分红火,还有餐厅因此改变经营策略,在墙上贴出毛主席的挂相、用纪念革命风装修餐厅,加入毛家菜的阵营从而改善了生意。

(二)湖湘精神的延续和地域归属感

在湖南的年轻人群体中,吃辣作为一种符号的政治性意义逐渐模糊,更多的是在各地域文化交流激荡时湖南人对于家乡的归属感和认同。从我在生活中接触到的湖南人以及湖南人这个群体大众媒体中的表现来看,我还是感觉到吃辣这一行为的背后有一种精神的力量——大家认同吃辣的湖南人有吃得苦、耐得烦、不怕死、霸得蛮的湖湘精神的优点。这种湖湘精神既与革命精神一脉相承,又掩去了政治意味而更具有当下的时代特征。从我与身边的湖南人交际的经验来看,类似香港中文大学人类学教授谭少薇(2001)分析对港式饮茶对香港人身份认同和强化社会关系的作用,大部分能吃辣的湖南人会有一些以自己的吃辣能力为荣的意味,不太吃辣的有时会打趣说自己因为身为湖南人却不能吃辣而感到羞耻,湘菜也是外地的湖南人之间起凝聚作用的重要纽带。

(三)朝向一种跨地区菜肴的发展

随着中国境内的人口流动不断增强,各地域之间的饮食文化也随着人群的迁移开始碰撞交融,一个地方的餐饮行业呈现出了各式各样烹饪风格。一方面由于城市里人口的流动,人口的地域来源构成变得复杂,大量外地人口带来大量的外地饮食。另一方面,正如古迪(2011)在探讨西方工业菜肴时分析的一样,保藏技术、机械化、零售批发和运输技术的发展对各区域之间饮食风格 开始融合有重要的作用。地方特产可以通过延长保质期或是经过冷链长途运输,在到达另一个地方的时候还能保持食物原有的味道,地方特色的连锁餐厅可以扩张到其他城市。由于人们的饮食偏好是可以通过“学习”不同的饮食文化而改变的,当现实中的饮食选择越来越丰富,吃辣就越来越不是湖南人(或其他传统吃辣地区人们)的特权。尤其是在大城市,追求食材本味饮的人大可以选择清淡菜系,喜欢挑战味蕾、辣得酣畅淋漓的食客也可以餐餐吃到川湘风味,于是本来有超强辣椒承受能力的湖南人也有可能因为长期在上海吃本帮菜而不再能和从前一样能吃辣,同时我也遇到过刻板印象中不能吃辣的上海人热爱辣味美食。人口流动带来地域美食远播的效果还可以放大到世界的范围内,湘菜馆在其他国家华人较多的城市也多了起来,此处不再赘述。

图片来自作者朋友圈

尽管湘菜馆扩展到了上海,但在上海的湖南人还是会有许多说上海湘菜不地道的抱怨。这可能是因为食材、人员在流动的过程中的确难以百分之百精准还原湖南地方特色,还有可能是因为想要融进江南市场的湘菜对其本身进行了调整,从而能既保持一定的湖南特色又贴近更广大市场的口味习惯。于是,在商场里我们能够看到一些新式湘菜馆,或是湘菜、川菜、本帮菜混杂在同一本菜单上的情况,新式湘菜馆的门迎招徕潜在顾客时常说的是“辣的不辣的都有”“可以做不辣的”,而不再强调原本湘菜总体的劲辣特色。这既是湘菜在餐饮市场里发展为跨地区菜肴时的一种牺牲,但也可以称之为一种改良。作为一名在成长过程中被社会化成嗜辣品味的湖南人,我会因为在外地吃不到正宗湘菜而抱怨,但更多时候还是因湘菜逐渐打破地域区隔而感到感激。

写在最后的是,可能有人因为崇尚“健康”“养生”饮食方式对重辣的湘菜视若砒霜,可能有人因为追求刺激的味觉体验觉得不辣的菜肴寡淡无味,这都是个人基于自身习惯的选择。但如果真要比较食辣和不食辣这两种饮食方式哪一种对个人健康更有益,科学研究也难以提供系统的数据。辣与不辣这两种烹饪方式谁更优越难以用所谓的科学标准去区分,食辣与不食辣这两种饮食文化的差异也不能被区分出孰优孰劣。它们都是人类社会在不同背景下长期发展出的饮食文化产物,在不断的碰撞交流中互相影响,也都值得被尊重。

[1]此处打引号是因为“湖南人能吃辣”这个表述虽体现了湘菜的调味普遍强调辣味特征,但代表着社会对于湖南饮食文化的一个刻板印象。实际上,不是所有的人湘菜菜式都突出辣味,也不是所有湖南人都能吃辣,只是湖南人如果作为一个整体可能比中国大部分地区的人群更爱吃辣。

[2]上海小龙虾口味选择极其丰富,相比之下湖南的口味虾可能大都只有微辣、中辣、重辣的辣度选择。

[3]参见火宫殿官方网页http://www.huogongdian.com/。

[4]参见毛家饭店官方网页http://www.maojiafandian.com/

复旦社会学 雷雨田

复旦人类学 赵雅卓 编辑

参考文献:

[1]杰克·古迪,2010,《烹饪、菜肴与阶级:一项比较社会学的研究》,王荣欣、沈南山译,杭州:浙江大学出版社。

[2]彭兆荣、肖坤冰,2011,《饮食人类学研究述评》,《世界民族》第3期。

[3]谭少薇,2001,《港式饮茶与香港人的身份认同》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》第4期。

[5]Becker, Howard S. 1953, “Becominga Marihuana User.” American Journal ofSociology 59(3).

[6]Bourdieu, Pierre 1984, Distinction: A Social Critique of theJudgement of Taste. Redwood City: Stanford University Press.

[7]Rozin, Paul & DeborahSchiller 1980, “The Nature and Acquisition of a Preference for Chili Pepper byHumans.” Motivation and Emotion 4(1).

[8]Tylor,Edward B. 2010, Primitive Culture: Researches into theDevelopment of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. Cambridge: Cambridge University Press. (first published in 1871)

[9]Wu, David Y. H. & Sidney C.H. Cheung 2002, The Globalization ofChinese Food. Honolulu: University of Hawai‘i Press.