现代语言学认为,方言是语言的变体(周振鹤、游汝杰,2006:13)。方言又可分为地域方言和社会方言两大类(周振鹤、游汝杰,2006:4)。本文所谓方言都指地域方言。汉语方言是汉语的语言变体。一直以来,怎样对汉语方言进行分类,学界仍没有达成完全一致的共识。本文首先试图确定汉语方言的内涵和外延,接着讲述我掌握的方言和在寝室使用方言的情况,最后提出方言对我的意义。

汉语方言的内涵和外延

语言学家相信,语言可以像家族、世族那样按谱系分类(孙秋云主编,2018:124)。按照这样的思想,语言学家把世界上各种语言归并为较大的语系。目前,世界上的语言分为12种语系,对于本文所讲的汉语方言,只需要了解到它属于汉藏语系即可。语言学家为了更细致地研究语言,在语系下面又划分了语族。汉藏语系可划分为四个语族:汉语、藏缅语族、苗瑶语族、壮侗语族(孙秋云主编,2018:125)。可以看到,“汉语”是汉藏语系的一个语族。有了语系和语族的知识之后,读者可以了解到,汉语方言是绝对不包括中国的所有少数民族语言的。这时可以为汉语方言的内涵作出界定:汉语方言是汉语的语言变体。关于汉语方言的外延,语言学界基本达成了共识,但也有一些细节上的差异。我对于汉语方言外延的界定参照如下标准:汉语方言可划分为官话、吴语、赣语、客家话、湘语、闽语和粤语七大方言(周振鹤、游汝杰,2006:8)。其中官话在中国的使用范围最为广阔,使用人口占汉族总人口的70%以上,语言学界也对官话进行了更细致的划分。比如第二版《中国语言地图集》中把官话划分为东北官话、北京官话、冀鲁官话、胶辽官话、中原官话、兰银官话、江淮官话和西南官话八种。为了精确描述我会的方言,本文采用此种对于官话的划分。另外关于汉语方言的外延,还有一个值得注意的问题:普通话是不是汉语方言?语言的分化是民族分化的结果(孙秋云主编,2018:124),之所以汉语方言的外延如此丰富,无非是因为汉民族在历史发展过程中因为地域差异、文化差异等因素出现的分化。而普通话是汉民族共同语(周振鹤、游汝杰,2006:5),它是民族融合的象征,并且它的出现有着强烈的政治因素,实在不宜视作汉语方言。于是在下文中,我不会将普通话视为汉语方言。至此,汉语方言的内涵和外延在本文中就已经作出了清晰的界定。

我会几种方言?

根据我的个人经历,要谈论我会几种方言,就不得不把先把我的家庭状况说清楚。

首先,在进入复旦就读之前,我从出生到高考都一直在广西柳州市区生活。但我绝不是所谓的柳州“土著”,因为不论是我的父亲还是母亲都不是在柳州出生成长的,他们都不是柳州人。我的父亲是河北石家庄人,母亲是广西贵港人,他们是在其他城市认识并相爱,并且为了工作才来到柳州。有时候为了把我的这一出身讲清楚,我会借用在祖国宝岛台湾文化中常用的一个词语“外省人第二代”,我觉得这个词非常适合对我的柳州土著朋友说明我的家庭背景。在我看来,自己就是一个外省人第二代。

从方言的种类来说,广西其实并不是“铁板一块”。这从第二版的《中国语言地图集》A组总图中特别制作了一张“广西壮族自治区语言分布”中可见一斑(中国社会科学院等,2012:27)。

图1

虽然上面这张图的汉语方言图例有五种之多,但根据我在广西的生活经验,全广西大致可以分为西南官话区和粤语区,并且柳州市区主要通行的方言还是西南官话(柳州人普遍称之为“柳州话”)。虽然我的父母都不是一般意义上的柳州土著,他们也不会在家庭中教我柳州话(我和我的父母一直使用普通话交流),但是因为同属官话,柳州话与普通话的差别并不太大,再加上在柳州的学校学习,在与老师和同学的交流过程中,我也学会了柳州话。如果要论柳州话的上位概念——西南官话,也可以说在柳州十几年的生活使我掌握了西南官话。

那么,父母对我学习方言是不是毫无作用呢?也并不是。我的父亲母亲其实都是农村子弟,他们通过过去的努力拼搏来到城市工作,并且让他们的孩子(也就是我)获得了城市人的先赋地位(ascribed status),但我的爷爷奶奶仍然生活在石家庄的农村,外公外婆仍然生活在贵港的农村。他们文化水平都不高,都没有完全掌握普通话,都说着当地通行的方言。出于与长辈交流便利的需要,我也不得不去尝试学会他们的方言。先说母亲这边,前面说过,母亲来自广西贵港,贵港是广西的粤语区,通过母亲时不时的传授,自己虽然不会说粤语,但也能够听懂一些。再来看看父亲这边,父亲是石家庄人,因此不妨先把河北的汉语方言分布图先展示出来(中国社会科学院等,2012:44):

图 2

可以看到,石家庄通行的方言是冀鲁官话。值得一提的是,虽然已经属于北方官话的范畴,冀鲁官话和全国通行的普通话还是有着细微的差别,因此仍然应该视作汉语方言。在父亲的教授和与爷爷奶奶的交流中,我不仅学会听懂,也会说冀鲁官话了。

上面提到的三种方言:西南官话、粤语、冀鲁官话,掌握或了解他们都发生在来到复旦上学之前。来到新的城市开始大学生活之后,因为机缘巧合,我开始在网络上接触到了不少台湾电视节目,不管是主持人还是来宾,都会在用官话讲述观点的同时插入几句闽南话,有些名人在节目中发表看法时,都是全程说闽南语。为了听懂他们的话语,我就不得不去学习闽南语,在复旦将近两年了,也可以说自己已经能够听懂并且说出简单的闽南话了。

于是如果要问我会几种方言,出于严谨的考虑,我会把它分成两个问题。如果是我能听懂几种方言,我的答案是:西南官话、粤语、冀鲁官话和闽南语。如果问我会说几种方言,我会回答:西南官话、冀鲁官话和闽南语。

我与寝室同学

经过大二开学时的寝室调整,如今我所在的寝室除了我之外,还有三个人(为尽可能保护他们的隐私,下文不会出现他们的姓名,而是以A、B、C代替):

A:从浙江杭州高考来到复旦,但在东北出生,父母亲都是东北人,在经商的过程中带着A来到杭州定居,A的讲话口音偏向东北官话。

B:浙江湖州人。

C:安徽人。

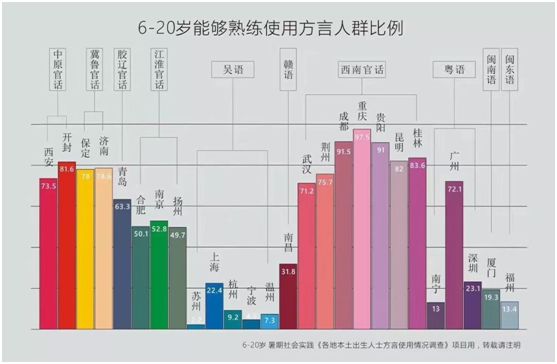

显然,从他们的背景和我的背景互相比照,很容易看到我们四人的语言交集就是普通话,所以“我同寝室的同学说方言的同学有多少人?”这个问题的答案就是:0。一方面,这和我的寝室同学构成有关,寝室四个同学都有着非常不同的成长背景;另一方面也可以说是国家大力推广普通话的必然结果。从下面这张图可以推测,就算寝室里有两个高考所在地相同的同学,他们之间也不一定会使用方言交流。就更不用说我所在的寝室了。当然,如果以一个致力于保护方言、传承方言的人的视角来看我所在的寝室,估计也会感觉到深深的遗憾吧。

图 3

方言的存在对我有意义吗?

要想回答这个问题,还是不能离开回答者个人的生活经验,对于我,方言的存在当然有着意义所在。

我在柳州生活十几年的家庭是标准的核心家庭。爷爷奶奶、外公外婆都住在外地并且都不会说普通话,要是没有方言,就会让一个晚辈和长辈的交流都变得困难无比。方言对于维系我的家庭成员之间的联系就有了比其他“土著”家庭更加重要的意义。倘若不会方言,岂不是自己的过去、祖先的事迹都没办法了解了吗?

“你是哪里人?”这样一个问题与其说是问你的出身背景,不如说是在问你的身份认同。这样的一个问题对于很多柳州“土著”来说大概不是问题,他们世世代代生活在柳州,当然会说自己是柳州人。可是对于“外省人第二代”,这个问题的回答可能会很苦难,也可能会有很多种答案。就像“外省人”宋楚瑜说:我是台湾人,也是湖南人,更是中国人。语言对于多重身份认同起到重要作用,因此我所会的方言是我本人回答这个问题的重要参考。我在柳州生活了十几年,并且我会柳州话,因此我当然可以说“我是柳州人”,但我也会冀鲁官话,于是我也会回答“我是石家庄人”、“我是河北人”。

参考文献:

[1]《文化人类学教程》,孙秋云主编,2018,北京:北京大学出版社。

[2]《方言与中国文化》,周振鹤、游汝杰,2006,上海:上海人民出版社。

[3]《中国语言地图集:第2版.汉语方言卷》,中国社会科学院语言研究所、中国社会科学院民族学与人类学研究所,香港城市大学语言资讯科学研究中心编,2012,北京:商务印书馆。

复旦社会学 丁翔鹏

复旦人类学 赵雅卓 编辑