伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC)两位教授Adrienne Lo和Jenna Chi Kim合作撰写了Linguistic competency and citizenship: Contrasting portraits of multilingualism in the South Korean popular media一文,刊载于《社会语言学》期刊。在这篇论文中,两位作者仔细考察了韩国大众媒体中存在的多语现象,探讨了多语能力拥有与否的“元语用”描述是如何成为判定世界公民和韩国公民身份的依据。

“元语用”(metapragmatis)最早出现于20世纪70年代的《语用学杂志》中,此后,学者们开始尝试从不同角度定义和研究元语用现象。文章作者采用了Silverstein的定义:“对语言语用结构的特性描述”(characterization of the pragmatic structure of language),具体而言,元语用关注交际中的参与者如何使用元表达式来进行互动交流。元语用概念的出现标志着人们开始关注言语交际过程中主体如何通过语言来组织语篇、表达情感、对目标信息进行解释、评价、求证等。

研究背景

全球化带来了韩国公民结构的转变。自1965年美国通过移民法案后,许多韩国人来到了美国,在很多情况下,移民是作为一种“逃离”(escape)和一种获取新的发展机会的途径,韩国作为一个“小国”(small country),限制了他们对资本的追求。从前支撑朝鲜民族的种族/民族/语言的同质性的信念由于大量移民的离开和归返而出现破裂。

然而,这些韩国移民往往会发现在韩国时所面临的压力在他们的海外生活中正在重现。一方面,富裕的太太们担心其他人会将她们与家庭干洗店的老板娘们视为一类;另一方面,年轻一代之间的紧张关系更为严重,在美国出生的韩裔美国人竭力想与“土气的”(uncool)新来移民保持距离。可以看到,海外韩裔社区中存在着尖锐的种族内部分裂与斗争,韩国社会本身就充斥着分化,而这种分化在散居海外的韩国人身上得到了放大,他们通过“韩裔美国人”与“韩裔韩国人”、“第一代”与“第二代”、“新来移民”与“韩裔美国人”等等身份概念之间的对比而彼此疏远,这一现象可以被称为“种族内部的他者化”(intra-ethnic othering)。

从语言学的视角来看,这体现的是在全球或国家层面上运作的语言能力及公民身份通过“分形递归”(fractal recursivity)这一过程,在散居社区中得到了“投射”(get projected),体现为移民们为划清接纳与排斥之界线所作的努力。

语言能力和公民身份

语言能力的种族化观念与国家紧密相连。韩国公民英语水平的普遍低下被认为阻碍了国家的现代化和发展,进而被认为是韩国国际地位低下的原因。报纸社论、总统演讲中处处可见对“韩式英语”的哀叹。奇怪之处在于,不是外国人应该为自己韩语的不熟练而感到尴尬,而是韩国人因为自己语言能力的缺乏而给国家带来了耻辱。

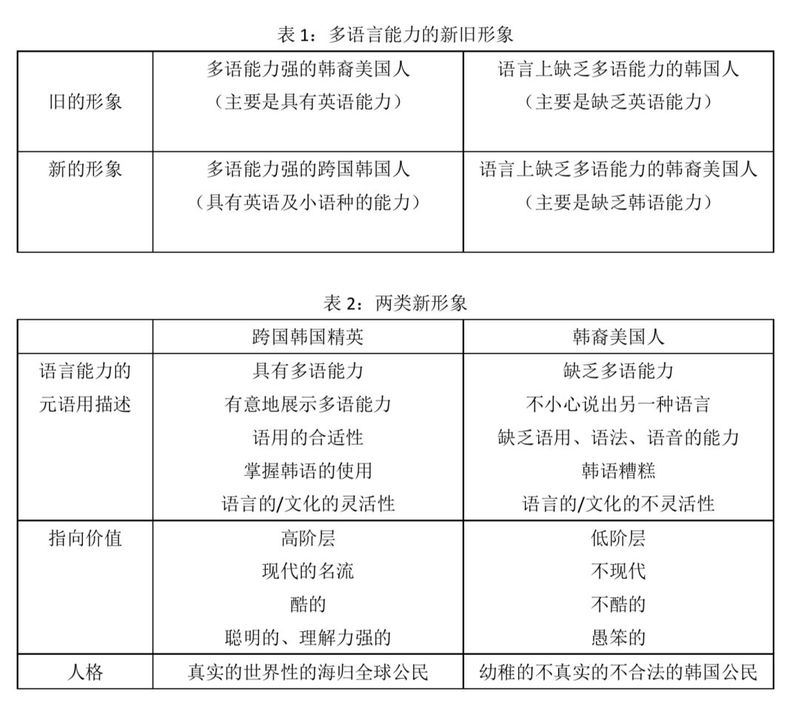

文章作者追溯了韩国大众媒体对多语能力的描述的转变。早期的叙述中,缺乏英语能力的“狭隘的”(parochial)韩国人与移居美国的“经验丰富的”(worldly)侨胞形成鲜明对比,后者对英语的精通成为其现代性和“世界主义”(cosmopolitanism)的标志。而在当代的描述中,出现了两类新的形象:一是多语能力强的韩国归国精英人士,指向的是“真实性”(authenticity)、现代性、世界主义、高阶层和全球公民。二是韩语糟糕得可笑的“假的”(inauthentic)韩裔美国人,指向的是非现代性、非世界性和低阶层,这类群体在朝鲜民族内部处于边缘化地位。这四个截然不同的人格形象的共存(参见表1、表2),证明了那些从韩国移民到美国的人,作为被羡慕或是被蔑视的对象,会以一种复杂的方式受到人们的关注。

韩国大众媒体中的多语现象

越来越多的语言人类学研究表明,媒体是一个至关重要的场所,在这个场所中,关于人的类型的语言意识形态、人们认为他们所说的语言种类以及与这些种类相关的指向价值在传播。尽管媒体的描述不一定反映了真实的图景,但它提供了人们在日常生活中所遵循的解释框架,仍然具有重要性。基于此,文章作者考察了韩国大众媒体中存在的多语现象。

(一)演艺圈:

从90年代中期至今,韩裔美国人在韩国娱乐圈取得了巨大成功。有些韩国娱乐公司(如,SM Entertainment)在南加州举行面试,在海外韩国移民社区中寻找人才,还有些公司(如,Brothers Entertainment)专门帮助韩裔美国人进入韩国音乐领域。美籍韩裔在说唱、R&B、K-pop等韩国流行音乐领域尤为突出,这些艺人通过衣着、发型、身形、举止以及英文的展示,彰显其现代性的、世界主义的、冷酷的魅力。

虽然歌曲通常主要用韩语演唱,但英语在专辑封面、歌曲标题和艺人艺名中占据了重要位置。一些艺人会在专辑封面上使用自己韩语姓名所对应的罗马字母,还有些艺人采取英文词序来书写自己的艺名。组合名也一般采用罗马文或英文书写,通过外文字母以及具有象征意义的标点符号来彰显其“魅力因数”(coolness)。

对于韩国流行乐队来说,成员中至少有一名美国侨胞是合乎礼节与时尚的。综艺节目往往会要求成员们展示外语能力。但值得注意的是,侨胞成员如果不能合乎标准地讲韩语,可能会被观众解读为对韩国传统的蔑视和一种优越感的宣示,产生不良影响。

(二)电视剧:

上世纪90年代,归国精英成为韩国电视剧的一个主要题材,他们往往被塑造为使用多种语言的超级明星,仅凭英语已不足以确保阶级区分,这些人物也使用其他语种。他们应用语言时具有高度的灵活性和控制力,能够轻松自如地与外国精英交流,能够讲笑话、使用习语、翻译专业术语,展示其多语言能力时不会说漏韩语。例如在电视剧《Pasta》中,首尔一家意大利餐厅的员工在与意大利外交官交谈时,能够流利地将句子转换成意大利语和英语。在电影《Seducing Mr. Perfect》中,韩国精英商人们毫不费力地在韩语、英语和日语之间切换。在电视剧《My Name is Kim Sam Soon》中,有角色在法国餐厅内展示其法语,尽管剧中演员存在着语音、语法上的错误,但却被有意地“抹去”(be erased),因为在他演讲后,餐厅里的外国人都在欢呼和鼓掌。韩国海归被塑造为在语言和文化上具有灵活性的公民,他们能够轻松适应不同环境下的语言及文化规范。

同时,韩国大众媒体将韩语差劲的韩裔美国人视为嘲笑的对象,将其看作非现代的公民,韩裔美国人不成功的母语表现使得他们在朝鲜民族中被边缘化。例如在韩国搞笑节目《Gag Concert》中,一出名为《LA Sseurirang》的小品将洛杉矶一所私立学校中学习韩语的美籍韩裔学生塑造成在韩语音韵、句法和语用上都毫无希望的人。这些学生被描绘成幼稚的白痴,他们互相辱骂,打架斗殴,向权威人士发牢骚,还像小孩子一样被老师拍着头训斥。能够理解这出喜剧的韩国观众,会将自己定位为一个知识渊博的、具备文化素养的公民。观众的笑声表明,观众是一个见多识广的世界主义者,由此观众将自己与剧中那些不现代的、低阶层的、假的韩国人区别开来。

总结与讨论

笔者自2012年开始接触韩国文化,其间断断续续地自学了韩语,去年在韩国语能力考试中考取了2级证书,具备有一定的韩语能力,并对韩国文化有较深了解,出于兴趣,笔者在语言学期刊上搜寻了有关“韩语”主题的研究论文,最终选取本篇文章进行了深入阅读。

从语言的角度出发,作者想要提醒我们的是,在全球化时代下,随着人员、媒体和意识形态的跨国流动的加速,群体内部排斥和包容的过程也将变得紧张,“种族内部的语言嘲弄行为”(intra-ethnic practices of linguistic mockery)应该得到足够的关注。语言在社会发展运作及成员身份认同方面发挥的作用,值得更深远的研究。

本文为 文化人类学 课程作业

作者:叶欣怡

编辑:朱彦珺