嫁妆,指的是女子出嫁时从女方家带到丈夫家去的钱财、衣被、家具及其他用品。一直以来,我们以民俗或法律的目光来看待嫁妆,注重嫁妆的组成、金额和所有权等表面的现象,而缺少对嫁妆背后的社会文化进行考虑。我们通常认为嫁妆仅是保障女儿出嫁后的体己,批判嫁妆的攀比是导致民间举债的陋习(葛雅兰,2010;王跃生,2010),但忽视了时代变迁、性别观念、互惠网络等因素在嫁妆文化上的交织。

本文旨在从礼物交换的视角,基于笔者在闽南地区所从事田野调查的结果阐释嫁妆流动的社会意义。在下文中,笔者先对嫁妆和彩礼之间的关系进行概述,进而基于这一关系讨论嫁妆流动中的三种交换模式。

(一)嫁妆和彩礼的流动模式

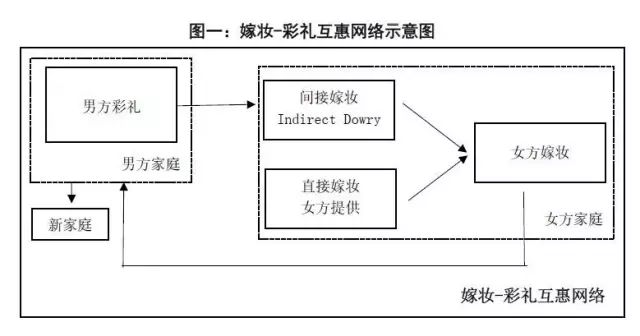

彩礼指的是男方在婚约初步达成时向女方赠送的聘金或聘礼。彩礼虽然从男方家庭流向了女方家庭,但女方家庭会将其中的大部分甚至更多以嫁妆的形式返还给新婚小家庭(王跃生,2010)。这一部分的嫁妆(即在嫁妆中彩礼的部分)则被古德(1986)描述为“间接嫁妆”(Indirect Dowry),即彩礼中被返还的部分,或者说是由彩礼补贴而成的部分。由直接嫁妆和间接嫁妆之间的金额对比 仍可将婚姻分为四种形态(韩玲,2010)。而经由相关文献的终述和笔者的田野发现,目前的婚姻中直接嫁妆和间接嫁妆基本等同。

图一:嫁妆-彩礼互惠网络示意图

阎云翔(2000)在《礼物的流动》中曾指出间接嫁妆是对中国社会中的婚姻交换的最好刻画。而下文笔者将承接阎云翔的讨论,以礼物流动的视角,对嫁妆-彩礼的互惠模式进行解析。

(二)礼物视角下的嫁妆流动

(1)结两姓之好:平等互惠下的礼物流动

按照最通常的理解,嫁妆和彩礼之间是一种的相互平等的礼物交换,直接嫁妆和间接嫁妆之间在量上相互等同。尽管旧时以女儿作为礼物交换彩礼的钱财这一形式多少带有点市场买卖的味道,但也体现了这种“平等”的交换模式。这一交换模式下嫁妆-彩礼的意义不在于钱财本身,而在于通过嫁妆-彩礼的流动,结两姓之好,确证两家间的关系的建立。而光以市场的逻辑,必然对为何彩礼要流向女方再最终回到男方这一过程感到费解。

这一平等的礼物互惠还体现在通过嫁妆来补足女方的缺陷(如长相),抬高女方在婚姻匹配中的择偶资本从而与男方持平。嫁妆是对男方某一优势的礼物反馈,通过这一礼物,将男女双方的婚姻地位维持到平等的水平。通过这一形式,也使得两家间的关系建立得以处于一个和谐的开端。这一和谐的开端造就了两个家庭间平等对话的地位,进而提供了之后演变为泛化互惠的可能。

同时,在这一个相互平等的礼物交换模式中,礼物不仅是物质性的,而是带有文化的意义。早期嫁妆中的针线筐、床头柜无不在凸显妇德(刁统菊,2007),而现代嫁妆中的喜字被、时钟等物件则表达了对新生家庭的祝福。尽管当今社会下礼物的符号性式微,但从礼物交换的符号意义对嫁妆加以看待,依旧能对当今的嫁妆文化有较深的理解。

(2)送女千里:泛化互惠下的礼物流动

在对嫁妆的讨论中我们往往局限于对男方女方之间平等互惠的讨论,而忽视了嫁妆流动的源头实际上是父母对女儿的礼物馈赠。这种馈赠来源于父母对女儿的关爱,是一种“不求回报”的泛化互惠。由于女儿在传统中没有财产继承,这种礼物的馈赠保证了女儿获得父母生前的财产分割(崔明堂,2010)。在独生子女政策下,由于家中只有一名女儿的家庭大大增加,嫁妆的金额产生了新一轮的起势(王德福,2014)。

这种关爱不仅表现在嫁妆的钱财数目上,而在于父母以这一礼物表达自己对于这段婚姻的祝福,对女儿出嫁的不舍。同时,由于嫁妆的多少关乎到女儿在婆家的话语地位(在后文会提到),父母所给予的嫁妆更是希望通过这份礼物来保证女方在娘家有个体尊严的底气,有可以自由支配的“体己”。

同时,我们要意识到嫁妆和彩礼大多最终流向了新家庭,成为了新家庭的起步资产。这一礼物不仅同上文所说是男方家庭和女方家庭结两姓之好,平等互惠的开始,亦是在泛化互惠下男女双方父母对新家庭的支持。这份礼物是对新家庭的鼓励,在社会竞争逐渐加剧的今日尤甚。当富商以嫁妆形式对下一代转移资产时,这一新家庭实则以领先同龄人数十年的距离。

遗憾的是,当今社会下这种泛化的互惠有被新家庭所利用的嫌隙。新郎和新娘作为财富转移的直接受益者,有时会“合谋”索取更高数额的彩礼、更高比例的间接嫁妆、更多男方家庭的直接实物资助以及女方家庭更多数额的直接嫁妆(韩玲,2010)。

(3)礼物的竞争性

上文所提的嫁妆流动大抵是从一种积极的视野来加以看待的,但这并不意味着这样的礼物交换是全然善意的。礼物是有代价的,在礼物的流动中存在着竞争的成分,这使得礼物的馈赠也可以理解为一种恶意的挑拨(Cronk,1989)。下文我将从三个层面,讲明为什么嫁妆在礼物的馈赠过程中,是带有竞争意味的。

首先,嫁妆的多少彰显了家族的身份地位,在嫁妆的流动中存在着地方性的攀比现象。明清时代,许多地方都有“亮嫁妆”或“晒嫁妆”之俗, 运送嫁妆往往是婚礼过程中一个颇为显眼的仪式。而当今将嫁妆的数额做成牌匾,将嫁妆公开陈列并非偶然,因为它们不是家庭对女儿的私下赠与,而是母家意义和地位的公开证明(毛立平,2009)。这一形式颇有几分冬季赠礼节(potlatch)的意味,同样是通过赠礼的形式,完成地位的展示和巩固。

而当上层人的高额嫁妆成为一种游戏时,下层人在这样的游戏里只能举家负债(葛雅兰,2010,王跃生,2010)。在这样的情况下,我们田野过程中访谈对象将嫁妆斥责为陋习,也不是难以理解的了。

其次,当嫁妆-彩礼的流动无法实现平等互惠时,嫁妆的数额要求可以成为一种男方拒绝成婚的借口。由于在一般情况下直接嫁妆和彩礼需等同,因此当男方父母不满意子代所选择的女方家庭时,便可通过出一份女方家庭无法提供的彩礼数额来回拒这一婚姻。在这个层面上,男方家庭的彩礼是带有恶意挑拨的意味的。通过礼物的馈赠,要求女方回赠其无法负担的相同礼物。在这个层面上,嫁妆-彩礼的存在并非是对新人的祝福,反倒是对新人的拆散了。

再次,嫁妆的多少关乎着女方在婆家的话语权。嫁妆不仅是双方家庭的平等互惠,更是女方家庭通过礼物馈赠的方式,证明女方实力的方式。通过这种方式,女儿在婆家拥有了独立支配的体己,也直得起腰板,发得出声。同时,在有多个儿子的家庭内部,大小媳妇之间存在着嫁妆攀比。由于从娘家带来的嫁妆不同,导致大儿子小儿子的老婆在婆家往往会为了所谓的婆家地位,形成恶性竞争,加剧紧张的家庭关系。

(三)结语和讨论

通过上文的讨论,我们可以更加清楚嫁妆一物在平等互惠、泛化互惠乃至消极互惠之间的运作模式。通过对嫁妆的讨论,或许我们能对“没有纯粹的礼物馈赠”这句话有更深的理解。嫁妆作为一种礼物的流动,保证了男女双方家庭关系的建立和平等对话,表达了娘家对女儿的关爱和肯定;同时,作为一种竞争性的礼物,嫁妆也加剧了婆家大小媳妇之间、不同经济条件的男方女方家庭之间、乃至整个社会之间的矛盾和冲突。

当然,以礼物这一维度看待嫁妆的流动仅是复杂社会机制中的一种而已。同时,在当今的社会变迁下,礼物流动的模式也在发生着变化。如上文所说,礼物的符号性价值正在减弱,嫁妆的衡量更多从钱财的数额上对其加以判断。在新闻报道和民间传闻中,《外媒叹福建富豪掷10亿嫁女:娶晋江女胜抢银行》等新闻屡见不鲜。而在关注于这些数字上的多少时,人们往往忘却了嫁妆作为一种礼物的流动意义。

照片来源:http://news.hexun.com/2013-01-06/149830945.html

无论如何,以互惠和礼物流动的角度来看待嫁妆无疑是一个好的开始。但读者或许也已发现,本文对这种流动模式的分析多少有点老旧了,在新的社会背景下如何对中国社会的礼物流动进行分析,还需要后续的努力和跟进。

参考文献:

Cronk, L. (1989). Strings attached.

崔明堂, 王广金, 和谐新农村构建中彩礼和嫁妆的正功能分析[J], 山西农业大学学报(社会科学版), 2010, (01): 56-58.

刁统菊, 嫁妆来源及象征的多样性分析[J], 广西民族研究, 2007, (01): 61-68.

刁统菊, 嫁妆与聘礼: 一个学术史的简单回顾[J], 山东大学学报(哲学社会科学版), 2007, (02): 155-160

葛雅兰, 关于农村高额彩礼的几点思考[J], 辽宁行政学院学报, 2010, (12): 151-152.

古德, 《家庭》, 社会科学文献出版社, 1986.

韩玲, 论当代赣中南农村婚姻习俗中的彩礼和嫁妆[J], 农业考古, 2010(3): 360-362.

吉国秀, 婚姻支付变迁与姻亲秩序谋划──辽东Q镇的个案研究[J], 社会学研究, 2007, (01): 114-136, 244-245.

毛立平, “财”与“德”的纠葛──近年美国学界关于中国妇女嫁妆研究的焦点与趋向[J], 中国社会历史评论, 2009, (00): 390-396.

邱幼云,社会性别视角下的高嫁妆现象:基于闽南C镇的实证研究[J],中国青年研究, 2015, (05): 71-75.

王德福, 变色的嫁衣: 作为代际剥削手段的彩礼──转型期农村彩礼习俗的性质嬗变研究[J], 湖北民族学院学报(哲学社会科学版), 2014, (02): 26-30.

王跃生, 婚事操办中的代际关系:家庭财产积累与转移──冀东农村的考察[J], 中国农村观察, 2010, (03): 60-72.

阎云翔, 《礼物的流动──一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》, 上海人民出版社, 2000.

复旦大学社会学系 吴锦峰

编辑 汪醒格

本文为原创,未经许可禁止转载