在上海国际电影节一众电影中,我被《前任萨满》的标题深深吸引。和同伴在开场前笑称一定是一部很“人类学”的电影,果不其然,影片伊始,人类学家就“实力抢镜”了一番。年老萨满佩佩拉的侄子给他送来了一个来自异国的包裹——来自于先前调查该部落的人类学家所赠送的厚厚田野实录。指着几十年前人类学家拍摄的部落照片,老萨满感慨万千:“这是我以前进行仪式时的场景,白人(人类学家)就喜欢问我这些问题。”而这来自于导演克制的讽刺也让笔者对后续故事的发展充满了期待。

《前任萨满》描绘了巴西丛林深处派特苏瑞(Pater Surui )部落的故事。五十年前,尚未过度接触外来文明的派特苏瑞人依旧过着打猎的“原始”生活,在自己部落神话的指引下,萨满巫师在部落的精神生活中占据了重要角色。然而时过境迁,最后一任萨满佩佩拉已卸下萨满身份,只在河边钓鱼时给年轻族人回忆着部落神话:流动的河水中有森林的精灵,只有萨满才能和他们交流,他们会给萨满送来满满的鱼。话至此,他脸上流露出悲戚之情,究其根源,竟是由于族人大多改信福音派基督教,牧师给大家宣扬“萨满的知识来自地狱和恶魔”,于是族人不仅不再信奉萨满,甚至疏离佩佩拉本人。

佩佩拉只得卸去“萨满”的身份,成为部落教堂的守门人,按时在白人牧师到来前打开木屋教堂的门窗。在众人的祷告声中他却始终坐在门口,背向牧师,双眼瞪着盛开的花发呆。没有了萨满,派特苏瑞部落的生活却也照过:生病了,有白人送来药品和注射针筒;原住民保护区的木材被偷砍了,年轻族人在端起枪巡逻的同时也拍照上传脸书企图运用现代社交网络使不法分子就范;生活中遇到无法解决的困难,去教堂对着耶稣祷告一番。现代社会的车轮碾过这个偏居巴西一隅的热带部落,使得古老的传说淹没在孩童专注的手机电子游戏中,只剩下前任萨满佩佩拉每晚对着窗外各种昆虫野兽的鸣叫无法入眠,在他看来,那是森林精灵的召唤和邪恶敌人的警告。

转机出现在佩佩拉的弟媳在田间劳作被毒蛇咬伤后。虽然病人被送往现代医院,但对部落传统仅存的信念使佩佩拉弟弟一家杀死了咬人的蛇并开始绝食。因为派特苏瑞人相信杀死咬伤人的蛇能减轻被咬者的痛苦,而全家节食能够有助于伤者早日康复。然而弟媳的情况依旧不断恶化,弟弟一家已从刚开始吃粥和山药变成全天仅吃红薯,但病人依旧昏迷不见起色。古老的神话在派特苏瑞人的血脉中苏醒过来,他们想到最后的办法——请佩佩拉重新担任“萨满”,为弟媳施法驱赶邪恶敌人。

于是,前任萨满回归,他首先告诉弟弟一家在节食上不仅要吃山药红薯,甚至只能吃原住民保护区出产的食物而不能触碰“白人的食物”。随后,他来到医院病床上的病人身边,唱起了古老的驱魔歌谣。根据传统,他让人制作了“治愈之笛”,希望通过嘹亮的笛声赶走恶灵。最后,他让弟弟以古老的“派特勇士”身份铲平并烧毁了部落里的白蚁巢,因为在派特苏瑞人看来,高耸的白蚁巢是邪恶敌人的化身,会伤害孕妇和靠近玩耍的孩童,只有“派特勇士”才能战胜恶灵。于是影片最后,在白蚁巢被毁火光的掩映下,巨大“治愈之笛”发出的嘹亮笛声再次回荡在部落上空,远方病床上受蛇咬中毒的病人渐渐苏醒。只是回到部落后,病愈的弟媳仍然回到了教堂,只留下再次卸下“萨满”身份的佩佩拉依旧作为教堂的守门人,怔怔看着远方茂密的森林。

纵观整部纪录片,有两处主要矛盾存在。一是现代生活的侵入对原始生活的改变使得信奉萨满的根基被动摇;二是福音派基督教的传播使得派特苏瑞人原有的信仰被完全颠覆。而导演在探讨种族与文化的消除时选择用“极其客观的苛刻”选择不捅破那层纸,给观众留下了无限的思考余地。从文化人类学的角度来说,这部纪录片是对族裔中心主义的反思和文化相对主义的展现,以下将就这些内容展开论述。

一、现代生活的入侵,萨满之殇还是部落之福?

萨满以其在人类文明发展史中悠长的历史、数千年凝结、绵续与承替不息的文化积淀,本身就是错综复杂的多文化复合体(富育光,1999)。对派特苏瑞人而言,这种多文化复合体更是一个封闭部落对原始科学与医学、音乐与诗歌、宗教和崇拜的探索,是精神生活和物质生活达成的精妙平衡。正因萨满的根就在部落人的日常生活中,因此这种平衡十分脆弱,一点外力的介入就会使得萨满面临失去根基的处境。

影片伊始展现了一段人类学家在五十年前调查派特苏瑞部落时所记录的影像。这段影像中的派特苏瑞人居住在茅草和泥做成的棚屋中,除了下身有遮蔽外周身赤裸,拿着冷兵器唱着民族歌谣,是典型的所谓“原始部落”的样貌。如今的派特苏瑞人虽依旧居住在原住民保护区中的茅草棚屋中,但早已通过公路与汽车和外界相通。即便对葡萄牙语不能那么熟练运用,前任萨满佩佩拉也不得不跟随潮流去镇子上取钱、买油气罐、吃“白人的食物”。农业作为部落的主要生产方式在技术上也发生了重大变革,简易机械的运用使得山药和红薯的产量大大上升,渔猎用具从茅变成了枪,更为丰富的食物来源使得打猎变为了日常生活的乐趣而非生活必须。洗衣机、电灯、电扇等电器的引入使得他们不再惧怕黑暗和各类森林中的声音,现代生活方式的引入使得派特苏瑞人的生活发生了翻天覆地的变化。但对萨满而言,派特苏瑞人的信仰根基却在现代生活的入侵中逐渐瓦解。人们不再向森林精灵祈求好收成和狩猎顺利;生病时轻者向每周前来的白人慈善组织讨药,重者被送到镇上的医院接受现代医疗;甚至佩佩拉在给部落孩子讲述古老的神话时,他们也目不转睛盯着手机玩游戏。

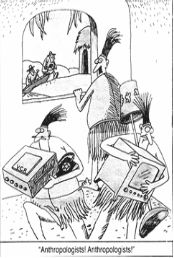

由此,笔者不禁想到曾经见过的一幅调侃人类学者的漫画。画中身着传统服饰的印第安人望着窗外即将前来考察的人类学家,大呼小叫地藏起家中的电视、台灯等一系列代表现代生活的物品。虽说这幅画原意是调侃田野中观察者与被观察对象之间的矛盾,然而反观画中印第安人的困境,却和派特苏瑞人有着惊人的相似。现代科技带来的便利使得他们放弃了原本的生活方式,也在无意中改变了精神生活和物质生活长久以来在封闭部落中的平衡。萨满所代表的对原始科学、艺术和精神的探索在现代面前不堪一击,在短短几十年中,深入派特苏瑞人精神的萨满已被驱逐出他们的领地,只剩下卸下萨满身份的佩佩拉被夹在传统和现代中不知所措。

二、福音基督的传播,新神的傲气还是旧神的反击?

剧烈的宗教冲突是纪录片《前任萨满》所蕴含的第二层冲突。回首西方学者对萨满的认知过程,不难发现在早期对萨满的理解中夹杂着大量不解和偏见。十八世纪时,发现萨满的人认为萨满是魔鬼的行为;十八世纪末,一些旅行家运用资产阶级的观点批判萨满;十九世纪初的学者把萨满看作类似民间巫术的个人活动;十九世纪末受进化论影响,萨满开始被当做宗教发展的一个阶段;二十世纪后随着对不同地区田野的深入,学者们意识到萨满是一个世界现象(郑天星,1983)。可以想见当福音基督教传入派特苏瑞部落时,白人传教士为了树立基督的正当性,以“来自地狱和魔鬼的知识”指代萨满。相较于建立于日常生活和个人体验的民间巫术宗教,一个高度制度化的一神宗教拥有更加令人信服的信仰体系和仪式系统。在现代社会方式和“新神”耀武扬威的夹击下,萨满不堪一击。

在笔者看来,福音基督从没给萨满一个平等对话的机会。基督教教义决定了它不断传教的特点,而萨满作为巫术宗教决定了它只能遵照部落特性形成一套自己独有的神话和仪式系统。对派特苏瑞部落而言,现代生活方式已经使他们对科学、艺术有了回答,因此把精神性需求寄托给一个至高无上的神显然是一种理性的选择。然而担任萨满几十年的佩佩拉并不能同意族人对上帝的归顺。曾经的个人灵验体验和对萨满巫术的诚守使得老人宁愿坐在教堂门外成为族人眼中的“异类”也不愿跟着大家一起向上帝祷告。

因此当弟媳因被蛇咬中毒奄奄一息,大家再次想起萨满时,这不仅是萨满对基督的反击,也是萨满佩佩拉悲壮的谢幕演出。在观影过程中,笔者一直感到遗憾,现代生活方式已经过度侵入这个巴西丛林中的偏远部落,以至于最后萨满仪式再度上演时,佩佩拉甚至没有恢复萨满应有的打扮,而是穿着T恤、短裤这类现代工业产品。但这并不妨碍整个萨满仪式对族人记忆的唤起。佩佩拉的弟弟为了拯救妻子,暂时放下“白人的食物”而以打猎的猴子为食;佩佩拉的儿子为了拯救母亲,开始用手机播放古老的派特苏瑞歌谣以求得森林精灵的回应;年幼的孩子在萨满的带领下放下手机重拾古老的射箭技艺,在“派特勇士”神话的指引下学着向白蚁巢所代表的恶灵展开攻击。在萨满带领下,病人一家进行了多项背离“现代生活”的仪式,而这短暂的回归传统,正是萨满对福音基督和现代生活最有利而最悲壮的回击。虽然可以预见病人在恢复健康后,一切生活将照常进行,然而凭借这一次萨满仪式的举行,派特苏瑞的部落记忆得以再次延续。

三、客观的苛刻,族裔中心主义回归还是文化相对主义的诠释?

绝不能说《前任萨满》这部纪录片是公正而没有倾向性的。或者说在探讨种族与文化的消除时,族裔中心主义和文化相对主义的对话不可避免。为了能让观者有更多自主思考的余地,笔者认为导演用十分客观克制的苛刻描绘了派特苏瑞部落和白人基督徒及现代社会的一系列冲突。

这种客观和克制体现在对派特苏瑞人如今生活的大量白描上,没有配乐和后期渲染,只有对于部落百姓生活的如实反映。资本主义产品的入侵、福音基督教传播及对萨满的排挤全部以结果的形式让观众去想象过程的排山倒海。同时作为纪录片的重点,无论是曾经鼎盛还是最后谢幕演出的萨满仪式都被一笔带过,笔者只能跟着那回荡三分钟的“治愈之笛”笛声畅想曾经萨满在派特苏瑞部落的辉煌。因为导演的客观和克制,《前任萨满》避免了一味沉浸在对萨满逝去的惋惜及对福音基督和现代生活方式的批判中,而是通过平静的叙事让观众走近矛盾双方的立场。

但客观克制也不是没有立场,导演用苛刻犀利的眼光扫过矛盾的每个角落,记录下教堂中白人牧师时而骄傲时而呆滞的眼神、镇上银行白人工作人员对并不熟稔葡语的佩佩拉的不耐烦、在家人祷告和使用现代医疗手段后依旧深中蛇毒昏迷不醒的弟媳。在这些细节中导演站在了萨满一边,白人福音基督徒和其他接受现代生活方式的白人似乎成为族裔中心主义的化身,大声斥责派特苏瑞部落生活方式的落后和萨满的无能。自身的优越感和基督教具有的传教性质使得白人并不把派特苏瑞部落原有的文化放在眼中,在不断侵吞他们的文化基础的过程中,白人把萨满逼到了绝境。

导演的克制和犀利都展现出他的文化相对主义立场。不同文明间并不存在优劣之分,客观展现矛盾全貌但又使文化消逝的淡淡忧伤充斥全片成为绝佳的拍摄角度。因此当一个文明因生活方式的改变和宗教的传播而即将消失使他感到遗憾,忧伤的氛围在萨满的谢幕表演中达到顶点。

作为一名纪录片爱好者,笔者认为这部由人类学者Luiz Bolognes制作的《前任萨满》有着鲜明的民族志电影风格,与我们熟悉的BBC式纪录片有着显著差异。笔者原以为本片会讲述古老的萨满多么神奇,但在这部处处充满人类学要素的影片中,导演运用他的克制和犀利展现出文化相对主义视角下派特苏瑞部落受现代生活方式冲击和福音基督传播后萨满的式微。这种近乎于人类学参与式观察的素材展现舍去了明显的价值判断,也以“不捅破纸”的方式含蓄表达了对萨满逝去的遗憾。这也让笔者思考,面对萨满的失落,我们应该怎么做,希望片中的派特苏瑞部落不要从此之后,再无萨满。

复旦社会学 王洛奇 推介

复旦人类学 裴阳蕾 编辑

参考文献:

[1]富育光.萨满文化析论[J].社会科学战线,1999(06):150-158.

[2]郑天星. 国外萨满教研究概况[J]. 世界宗教资料, 1983, (3): 2-10