复旦大学 文化人类学于笑雨

一、农民画的起源和发展

农民画起源于上世纪50年代,最初是新中国成立后为在农村宣传其方针政策找寻到的一种为广大农民易于接受和喜闻乐见的艺术样式(亓明曼,2015),主要题材和内容是为政治服务为导向的;而改革开放发展起来的“上海金山模式”则开始回归乡土,并随着农民画进入非物质文化遗产名录而愈加受到重视和发展。由李明洁教授策划的在华师大图书馆展出的《农民画与文化景观》所呈现的都是第三阶段的当前作品。改革开放在带来经济发展的同时,城镇化、全球化趋势也不断侵蚀着乡村的土地和冲击着乡土的文明。在此背景下,第三阶段的农民画作品不仅是乡村生活的写照,也是人们对在现代化进程中被边缘化的乡村文明的心灵寄托和文化承载。

“我们还在这里,我们因为有自己独特的信仰和价值观而在文化上成为独特的民族。”

——威廉 A.哈维兰 等,《文化人类学》,第350页

二、农民画的生活记忆文化表达

中国是农耕文明的代表国家,中国农民几千年来一直和脚下的大地紧紧相连,农民画同样表现了这种大地崇拜、自然崇拜。进入展厅,铺面而来的第一感受是“自然之童趣”,这种趣并不幼稚,而是带有一种自然纯真的美好。农民画又被称作东方印象派,民画的绘笔通常是蜡笔,蜡笔粗犷的线条不要求画的和实物多么像,可以尽情发挥想象的空间,然而呈现的结果却很传神。比如在《斗狗》一画中,作者画了两只五彩花纹身体的巨型犬,它们打闹的姿势更像是拥抱,正下方一个小人举起两只手,虽然看不到他的正脸,却能从后脑的螺旋纹和搞搞举起的手臂中感受到他的欢呼雀跃。虽然题目中有个“斗”,整幅画却给人一种“趣”的感觉。

图1 《斗狗》 佚名

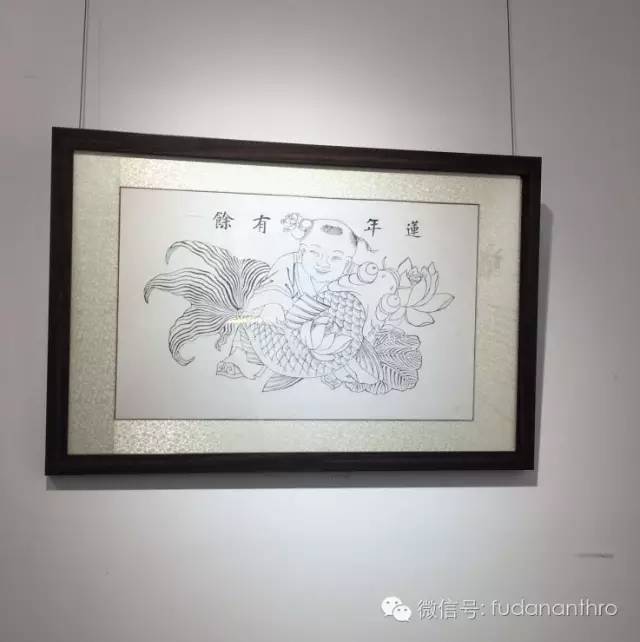

自然同样离不开“生灵”,动物是农民画的主要元素之一。《斗狗》中的狗作为农家看家护院的“家庭成员”是一大代表,“鱼”同样是中国尤其是南方这一临海多水区域生活和文化中都非常重要的动物,也是民俗一书中常用的符号。图2的“酸汤鱼”是人们的奉上餐桌的美味佳肴,图3“连年有余”描绘的“鱼戏莲叶中”是水乡常见的自然景观,而图4的“连(莲)年有余(鱼)”则借用“莲”和“鱼”两个意向表达了人们对生活的美好祈愿。除了农民画,此次展览还展出了江南水乡生活中常用的竹篮、土布、草帽、鱼盆、丝瓜筋等等。任何一件物品都可以当做某种有力的符号来传递至关重要的信息。(哈维兰等,《文化人类学》,第350页)一条狗、两只鱼、一匹土布或者一挽竹篮,这些富有地域特色的文化符号被农民画作者巧妙利用,让观展者感受到了浓浓的乡土情怀。

图2 《酸汤鱼》杨文秀

图3 《莲年有余》 霍庆有

图4 《连年有余》 朱素珍

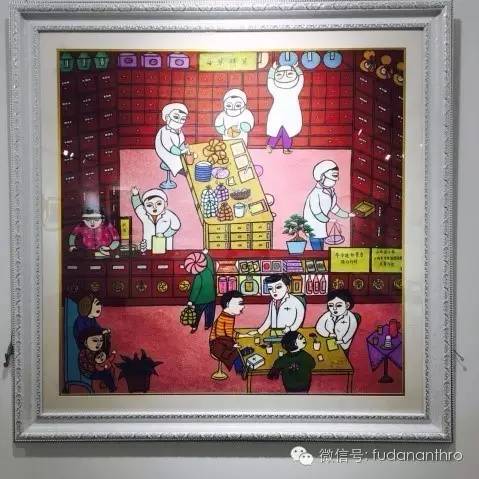

随着城市化进程的推进,钢筋水泥替代了白墙青瓦。商品房小区和商务大厦越建越多,城市社区中邻里熟悉度很低,邻里关系淡漠,我们离滕尼斯在《共同体与社会》一书中塑造的那个基于情感动因和本志选择的地缘共同体似乎越来越远。对于农村居民来说,在接受现代化带来的生活上的便利的同时,无疑对于乡村中亲密和谐的邻里关系和集体生活是怀念的。在《蚕情》(图5)一画中,作者描绘了农家妇女勤劳地游走在巨大的养蚕竹篮间,白白胖胖的蚕宝宝大的夸张,观展者仿佛能感受到它们在欢快地蠕动。在《缤纷衣铺》(图6)中,作者描绘了城市日常中难得一见的量体裁衣、脚踩缝纫机做衣服的场景,衣铺中无论大人还是孩子,顾客还是店员都嘴角上扬。图7所描绘的医馆药铺中的场景同样不同于城市中的医院和药店——棕红色直通房顶的药柜,柜台后的医者扬起手招呼患者,患者也举起手回应他——这样充满互动的场景无疑和大城市中白色的药架、机械叫号的电子牌和近年来被频繁报导的医患冲突形成了鲜明的对比。

图5 《蚕情》 胡佩群

图6 《缤纷衣铺》 胡佩群

图7 《药房》 梁瑞芬

“如今技术和和其他领域的变化所带来的挑战,迫使我们以更快的速度去调适。在传统社区,这样的挑战令人不安,因为它是由外力所导致的生活习俗强制性的改变。”(哈维兰等,《文化人类学》,第354页)正是在这样的时代背景下,我们被动却又主动地生活在了滕尼斯笔下那个个人目标、人们彼此间因为功能上的需要而结合的工业社会,也正因如此农民画才更加撩拨起人们对于那个基于情感和自然意志的共同体生活的怀念和向往。

“文化自觉,意思是指生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”。……自知之明是为了加强对文化转型的自主能力, 取得决定适应新环境、新时代的文化选择的自主地位。

——费孝通《反思·对话·文化自觉》

三、文化自觉,美美与共

由于笔者没有长时间生活在农村的经历,真实的乡村生活是否如画作所示需要进一步印证。但有一定是值得肯定的,那就是农民画是农村生活的艺术写照,是源于生活的。农民画作家无论生活在农村还是城市都有对农村生活的文化认同和浓浓的乡愁。最初是由于殖民主义,现在则是全球化,在人们原有的生活方式遭到威胁时,艺术往往可以成为文化留存策略的一部分。(哈维兰等,《文化人类学》,第350页)农民画不仅成为乡土文化的留存载体,也为其文化之外的学者和其他人提供了洞悉其文化的视角。与此次展览同步的活动还有“手·承”西郊农民画现场教学工作坊,来自华师大不同学院的同学在上海市非物质文化遗产传承人胡佩群女士的指导下共同完成了《荷叶田田》(图8),这幅画以胡女士本人创作的《荷叶田田》画作为样本,将复刻版裁剪成若干份,参与者分别将若干复刻剪裁的片段涂色,再摆放粘贴,最终呈现了这样一幅更加立体的《荷叶田田》。

图8 《荷叶田田》 师生共同完成

“摧枯拉朽般的造城运动并未减弱当地人由来已久的地方归属感,相反,这种地方感会随着社会分层的加剧在特定的时间和场合,以各种方式表现出来,成为当代都市话语和实践中的有机组成部分”(潘天舒,2015)。农民画传承人在城市化过程中表现出的乡愁不仅在高校图书馆这一城市公共空间中得以展现,也激发了城市中的学生对于陌生却充满情怀的乡土文化同样怀揣好奇心和行动力。而展览结尾设置的留言薄和填色体验则提供给了更多观展者文化实践的机会。站台的左侧是一摞之前观展者留下的画作,透过自己填色时仿佛回到小时候画蜡笔画的喜悦,我也能想象其他人绘画时的心情。而留言薄上有中国读者留下“仿佛回到了自己的家乡”、“幸福”、“亲切”,也有读者写下“……农村文化(也是中国文化的主要载体)日渐式微,整理农村文化,发扬传统文化的努力非常值得肯定和重视。”可见,农民画的内容和农民画展览的形式无疑首先得到了国人的广泛的认同。而留言簿上英语(“……如此大的一个惊喜!我爱这些画作!”(笔者译))、韩语、阿拉伯语(“……感受到了中国农村生活的幸福瞬间(观展人自己写的汉语对照)”)等语言的留言则展现了其他国家观展者的兴趣和认同。

从15世纪地理大发现开始,世界被逐渐连成一个整体。从殖民侵略到跨国公司,经济全球化同样带来文化霸权主义的隐忧。“从20世纪中叶开始便流传着这样一种信念,即人类的未来会产生一种单一、同质化的全球文化。”(威廉等,《文化人类学》,第376页)而此次观展体验却让笔者认为我们在警惕文化同质化的同时,也并不必那么悲观。至少农民画的故事令人感到庆幸:

庆幸,它们有故事;

庆幸,有人将故事讲出来;

更加庆幸,亦有众多愿意倾听的人。

参考文献

威廉A.哈维兰[美]. 文化人类学——人类的挑战[M]. 机械工业出版社,2014.

费孝通. 反思·对话·文化自觉[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版, 1997(3):15-22.

潘天舒. 上海城市空间重构过程中的记忆、地方感与“士绅化”实践[J]. 同济大学学报:社会科学版, 2015(6):62-69.

亓明曼. 上海西郊农民画——一种文化的生成与记忆[D]. 华东师范大学, 2015.

《“手·承”西郊农民画现场教学工作》http://www.soci.ecnu.edu.cn/s/146/t/654/34/59/info144473.htm