复旦大学 文化人类学 罗静

前言

美国大都会博物馆服装艺术部每年五月举行特别展览,2015年特展以中国:镜花水月(China: Through the Looking Glass)为主题。在四个月的展期中(比原定展期延长三周),展览吸引到共计超过80万人次观众,成为服装艺术部参观人数最多的特别展览,也是大都会博物馆历史上最受欢迎的五大展览之一。然而,展览的内容和形式受到一些中国观众的质疑,在中文媒体和社交网络中引发了激烈的讨论和争议。

笔者曾有幸在展览预展期间前往参观。对于展览所呈现的西方文化视角下的中国文化元素与中国形象,与作为文化现象的展览本身在双方文化语境中所受到的评价,在“他者”与“自我”,“东方”与“西方”,“全球”与“本土”的文化人类学视角下,都是极为有趣,并极具代表性的。

“镜花水月”:Chinoiserie,高定时装与文化中心主义

2015年5月6日,纽约大都会博物馆前的台阶上,两天前MET Ball晚宴临时搭建的观众席和红毯尚未完全拆除,繁华迹象似乎仍在;而尽管春季服装部特展尚未对公众开放,前一天的会员预览日展厅中已经人头攒动难以从容转身。以打扮精致得体的中产阶级白人为主的观众群(MET的会员捐款额并不是小数目)中不时传来“amazing”“spectacular”之类的称赞。

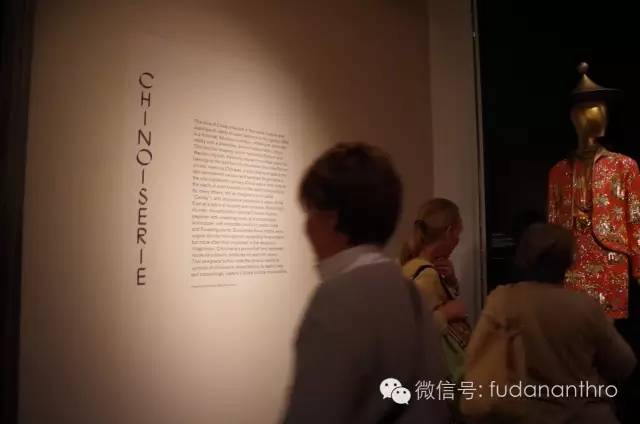

图 1 “中国:镜花水月”预展期展厅一瞥

这似乎与他们14世纪以来的先祖们对东方文化的态度别无二致——中国这一遥远的东方大国,作为Seres(丝国)、Cathay(契丹)存在于西方的文化幻想之中,充满神秘主义与浪漫主义色彩。在纺织品的世界里,东方代表着精致的丝织品、龙凤和花鸟纹样、正红色与金粉、宝塔袖和塔形裙。在17世纪晚期,这种对神秘东方,特别是对中国的想象和模仿,发展成为一种被广泛应用的艺术风格,被称作Chinoiserie,在上流社会的社交场景和家庭装饰中频频出现(图2);

图 2 出现在法国上流社会“化装舞会”中的东方风格服饰

而也正是这种风格,在现代成为一种重要的时尚风潮,影响了在本次展览中有重要地位的Yves Saint Laurent(图3)和Tom Ford(图4)等设计师。他们对神秘东方独有偏好并不乏追捧,推出的高级定制系列中中国元素频现。

这样的文化拼接和挪用所生产出的,是西方人所谓authentic(正宗的)中国文化,还是如“镜花水月”一般的中国文化的幻象?对于西方设计师而言,他们对自身作品的“原汁原味”极有自信,甚至从中国传统文化中找到灵感来源;而对于广大通过各种方式对展览发表评论的中国“观者”而言,这种自我标榜显然形同笑话,而这些运用了“中国元素”的西方时尚显得不伦不类。显然,在西方文化中心视角下的中国符号,在中国本土大众文化语境下,并不能成为中国的代表。这种猎奇与挪用的符号化和他者化,成为中文语境内抨击的对象;大都会博物馆对于馆藏中国文物的随意处置(包括在本次特展开幕酒会中邀请名流在无保护的广胜寺壁画前合影使用闪光灯的做法)也被作为西方文化掠夺与对中国文化和文物的不尊重引发广泛议论。

图 3 YSL中国风格高定时装与汉代乐俑共同展出

图 4 Tom Ford以龙袍为灵感设计的时装

服饰与全球性的文化再生产

对于MET策展团队而言,展览的重点并不是关于“正统”(authenticity)的争论,或是对文化掠夺的抨击或辩护;相反,策展团队正希望打破这种文化中心主义的视角,抛却对“自我”的骄傲与对“他者”的偏见,以一个客观的视角呈现和梳理“中国”作为文化符号对西方文化的巨大影响,并考察这一文化符号本身在历史进程中的变化。

两条主线在展览中齐头并进。在亚洲艺术部的中国展厅中展出的,是作为“符号的国度”的中国元素,将武侠、佛教、丝绸、书法、苏州园林、明代家具、青花瓷、圣罗兰与鸦片等符号作为主题进行呈现;而在服装艺术部的展厅中的展览以历史发展为脉络,包括丝绸贸易、从帝国到公民、中华人民共和国(包括共产党政权革命与文化大革命)和中国的现代艺术在服饰文化中的表现与流变。“我们展现的不是真正的中国,而是一个关于中国的幻想”,MET服装部主任、策展人安德鲁·博尔顿 (Andrew Bolton)如是说。

作为文化符号的服饰,是人们进行自我表达和创造归属(或标新立异的拒绝归属)的切身方式。对于将服饰作为全球化的文化交流和再生产的载体的研究和讨论,在2013年的MET服装部特展Interwoven globe: the worldwide textile trade, 1500-1800中已有体现。Chinoiserie风格的出现,也与中国南方商人将中国流行的丝织成品和纹样通过交易带入欧洲,或在中国加工欧洲客人定制的织品有联系——这种交易大部分是通过非官方渠道,甚至在官方的禁止下进行的。服饰作为全球化文化生产的表征和符号,其历史比高级定制时装、MET红毯都要悠久得多。也正是因此,这种融合东方与西方的再创造已经与其传统地缘发生了剥离。——这些服饰依然是纯粹的西方或东方文化产品吗?是西方对于东方充满自傲和自满的文化挪用与误读歪曲,还是如爱德华·萨义德(Edward Said)的东方主义(Orientalism)研究所采用的重要假设,即东方与西方的交换是两种文化间平等自然的交流,所谓的浪漫主义话语才是西方中心主义的学界建构出的偏见?

博厄斯(Boas)创立的文化相对主义认为,要了解和认识某种文化,必须从这种文化自身的价值和信仰入手,而不是采用其他文化的标准。在中国:镜花水月的展览呈现中,中国与西方的现代历史进程是齐头并进,至少是同等重要的。展览不仅展示了在西方语境下作为一种符号的中国,同时也关注中国文化本身作为一种具有独特地缘性和历史传统的文化的发展变迁。展览引入了大量中国电影和中国当地艺术家对相关主题的创作,讨论也不局限与中国传统元素,而与中国现代历史进程紧密联系。如果将展览仅仅理解为东方风格的西方时装陈列,作为西方时尚界以殖民主义为出发点对中国文化的掠夺和狂欢,对其作为一种文化现象亦是一种误读。

图 5 受到波普艺术和中国特定时期文化语境共同影响的服饰设计作品

如在132展厅中展出的服饰装置作品(图5),即是这种全球化背景下中西方文化交融并进行再生产的代表。在中国特定时期代表特定政治意义的服装以其实用主义特点和理想主义表征作为一种式样被西方设计师所接纳,与波普艺术相结合成为一种乌托邦式的反资本主义表达,这样的作品不仅在西方语境下能够表现出意义,在全球语境中均有表达意涵。当我们从这个视角出发,考察这样的全球性文化再生产现象从17世纪到现在是如何变化的,本次展览已经给出了相当丰富的内容和观点的呈现。

消费主义当前,文化内涵退后?

然而,即使策展人的理念包含着可谓先锋的文化意涵,MET服装部的学术能力和资源也远高于“对一些中国符号的拼接”,对于展览的普通观众或其它通过各种方式关注展览的大众和媒体舆论,其关注点往往流于表面:对于西方观众(在此我们指普遍的来自美国社会的观众)而言,展览只需要“好看”,被记住的也仅仅是时尚杂志中的报道和MET Ball上身着华服的明星 。而对于中国观者,在对红毯明星们对中国元素的“误读”的嘲弄之外,还有对特展布展中随意改变展厅环境、无视其可能对珍贵的馆藏中国历史文物造成的破坏的愤怒。

而事实上,从消费主义的角度解释,这种现象的原因显而易见:展馆为了吸引更多的捐赠经费,一方面每年举办吸引大量明星和社会名流参与的公众活动,一方面通过保证展览的“好看”,吸引更多的观众参展。因此,展览的两条主线在实际观感上是割裂的——镜花水月确实美丽如一场幻梦,而文化的严肃讨论却那么不重要了,整个大都会博物馆的文化内涵,也只能让位给这特殊的舞台成为背景。

这已经不只是“中国”的尴尬,而是“文化”的尴尬:将中国甚至展览本身充满自信(自满)地符号化并进行误解的,似乎不是西方中心主义,而是席卷全球的消费主义。甚至策展方本身,也不可避免地加入到了这一过程之中。

图 6 郭培设计的时装与中国传统佛像共同展出

MET亚洲艺术部208展厅常设展品中的水月观音像(图6)一直是我本人最喜欢的文物之一,到MET每次都会到208厅的长椅小坐片刻;而本次特展中,古典佛像与中国设计师郭培设计的金色礼服共同在208厅陈列以表现“佛”的符号。这座历经战火,颠沛流离,远渡重洋的佛像,与来自千年之后故国后裔的解读和再创作,与生活在全球化消费时代,说不同语言,继承了迥异的文化传统的各色观众们处在同一时空——

谁更正统?谁更优越?谁是本真?谁是误读?这些问题又是否一定需要一个答案?或者这些元素的共处本身就是我们的时代给出的答案?

参考文献

Bolton, Andrew, et al. China: through the looking glass. Metropolitan Museum of Art, 2015.

Cascone, Sarah, “The First Monday in May' Goes Behind the Scenes at Met Ball Drama”, artnet News, April 13, 2016, https://news.artnet.com/art-world/first-monday-in-may-met-ball-drama-469037

Peck, Amelia, and Amy Elizabeth Bogansky. Interwoven globe: the worldwide textile trade, 1500-1800. Metropolitan Museum of Art, 2013.

白贺,“议论|纽约大都会博物馆的时装展,对中国文物的伤害有多大?”,澎湃新闻,May 11, 2015, http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1329929

吴婉,“幻想还是误读?大都会透过“镜花水月”时光镜像看中国”,艺术新闻, May 6, 2015, http://www.tanchinese.com/exhibitions/2151

(本文所用图片均为作者本人拍摄)