Kleinman, Arthur M. 1973. Medicine’s Symbolic Reality: On a Central Problem of the Philosophy of Medicine, Inquiry 16(1973): 206-13.

这篇发表于1973年的论文可能是凯博文最早的一篇引起医学人类学同行重视的力作。在文中凯博文(Kleinman)用维特根斯坦的日常生活语言来隐喻“由新旧楼房所组成的街道和广场迷宫”,用科学语言来隐喻“笔直规整的街道和千篇一律的房屋”。针对两种语言之间的对比反差,凯博文提出了极具前瞻性的观点,即:正在学界出现的对于科学、医学和文化之间关系的兴趣,将彻底地改变学界对医学的认识(1973:208)。凯博文认为:有关现代医学的社会和文化维度的研究在很大程度上展示了医学现实的符号特征。而医学体系的比较研究又为我们提供了医学作为人文科学的普遍模式。从历史和比较文化的角度来看,医学是一个被构建起来的文化体系,其中符号意义在疾症的组成、病痛的分类和认知管理以及疗法方面扮演着积极的角色。医学的符号现实也在文化和心理生理现象之间搭起了一座桥梁,成为医学理论和医学哲学的一个中心问题。

从上世纪70年代起,人类学者(如古德)以不同的方式回应凯博文的提议,对不同情境中组成医学文化和实践的“街道和广场迷宫”进行了深入细致的研究,在此过程中,“阐释医学人类学”的理论体系得以逐渐完善。在论文中,当时还是外科医生的凯博文提出了在今天看来仍然具有学理和实践意义的研究议题:什么是个体、社区或者某一人群的真正健康需求?临床护理的目的何在?临床解释和知识的本质是什么?医学愈疗是什么?医学的意识形态是如何建构的?它与政治的意识形态和社会现象又有什么关联?权力的社会资源是如何被发掘并未为解释和疗法所用?

用今天的眼光来看,本文篇幅短小,但的确在当时成为医学人类学和医学人文发展的某种思路展示。年轻的凯博文在发表此文之后,一发不可收拾,走上了重构医学人类学学科并最终创立哈佛学派的荆棘之路。

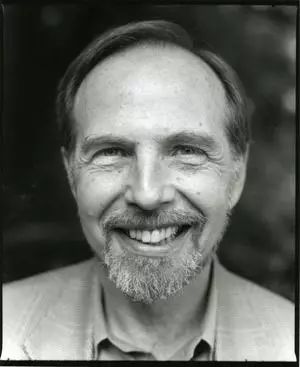

复旦人类学 潘天舒 推介