引入和故事情节

越南北部高山地区是赫蒙族的聚居地。苗族作为跨境民族,于19世纪因战乱迁移至越南,占据越北高山地区,更名赫蒙族(Hmong)。近年来,越南在经济发展方面获得巨大进展,贫困率大幅降低;然而,赫蒙族由于地处隔绝边缘地带,无力分享国家的发展成就,在许多经济发展指标上尤其落后。作为越南的第五大少数民族,赫蒙族的贫困率保持在全国最高水平。赫蒙族至今仍保持着浓厚的父权传统,这体现在赫蒙族的小学入学性别比差距是全越南最高,赫蒙族女性在教育和婚姻上经受着诸多限制(Baulch and Dat,2012)。

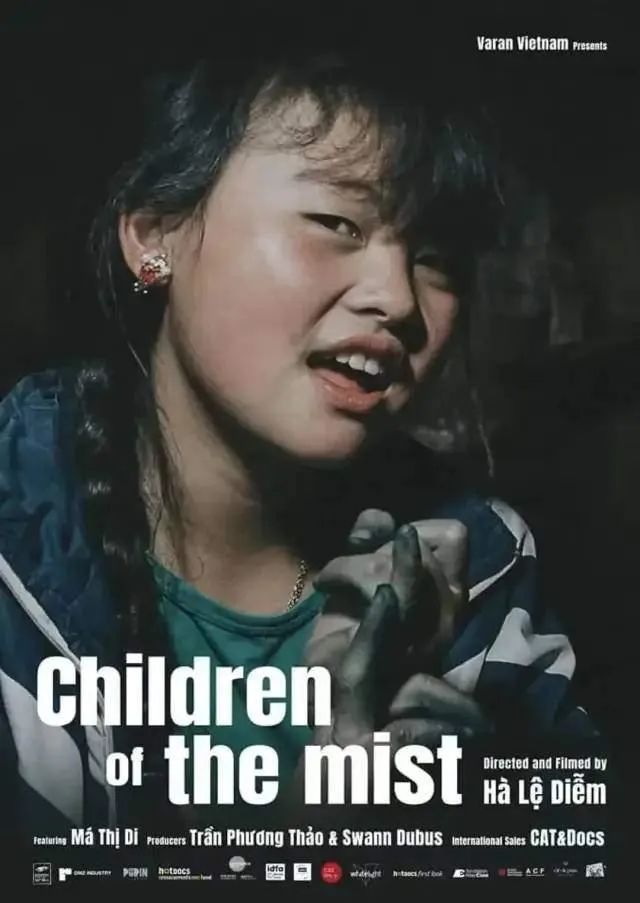

越南导演何黎艳深入越南北部云雾缭绕的山谷,花三年时间拍摄了少女Di13-16岁的生活。Di看似无忧无虑的少女时光中,始终萦绕着“抢婚”的阴影——抢婚是赫蒙族长期存在的一项文化传统,每年的越南新年,男孩们被默许可以将心仪的女孩掳回家中,一旦超过三天,女孩就自动成为男孩的新娘。Di的姐姐在16岁那年被抢走结婚生子,但是Di始终相信自己可以继续读书、长大成人、工作赚钱,不会经历抢婚。

Di的男友Wang信誓旦旦地向导演承诺“我不会用抢婚的方法,我很爱她”,要求和Di单独相处的机会,却在镜头离开之后把Di绑架到自己家中。抢婚发生之后,平静的乡村生活陡然被打破。Di很清楚自己不爱Wang,坚定地拒绝结婚;Wang和家人频繁上门拜访,试图说服Di同意这门婚事;父母的态度暧昧不清,时而表示不干涉子女的婚姻,时而指责拒绝结婚的Di“让全家人丢脸”;寄宿学校的校长和老师表示抢婚和早婚都是犯法的,鼓励Di放弃结婚继续念书……

纪录片的最后,Di差一点被Wang及其家人强行带走,Di在奋力挣扎中发出撕心裂肺的哭喊。导演出手相助下,Di的母亲于心不忍保护她回了家,Di和Wang喝下分手酒正式断绝关系,这一场抢婚闹剧走到尽头。然而,经历了这一切的少女已不复曾经的纯真,凝视着铺天盖地的白色浓雾,她沉默不语、厌世绝望,而无数赫蒙族女孩的命运依然笼罩在层层浓雾之中。

抢婚:父权制下的女性劳动力资源流动

抢婚为何发生?对于男方和女方家庭而言,抢婚意味着什么?在纪录片中,导演用含蓄的镜头语言展示了赫蒙族艰辛繁重的劳作和贫困的生活境遇,暗示了抢婚这一行为发生的社会土壤。

影片中有这样一个情节:寄宿学校的老师在每日点名时,发现有四位同学昨日并没有来上课,旷课的四位学生无一例外都是女生,农忙季节,她们不得不旷课帮助家里喂猪喂牛、收割小麦。

这和Jones的调查结果形成了呼应:赫蒙族女孩在初中的辍学率非常高,一旦她们进入初中,就被视为准劳动力需要承担相当体量的土地劳动,以至于无法平衡学习和劳作。通常情况下,女孩被视为额外的劳动力,最终将通过婚姻离开家庭。许多女孩在父母的压力下早早离开学校,去田里帮忙干家务,为不可避免的婚姻做准备。“从童年早期开始,她们就承担了大部分家务,女孩往往比男孩多做一倍的工作:照顾兄弟姐妹、做家务、捡木柴和水、照顾水牛(Jones,2014)。”

在父权传统根深蒂固的赫蒙族,女性被视作可转移、可贩卖的劳动力资源,而抢婚可以视作是一场精心设计的从父家到夫家的资源掠夺。当主角Di在篝火晚会上被绑架带走,她的母亲默默垂泪:“Di走了,我不知道在我喝醉的时候还有谁会替我喂猪”;男孩Wang提及绑架新娘的原因,表达了对未来的迷惘和需要一个妻子的迫切愿望:“我马上就要停止上学了……我不知道未来会走向何方,他们都说,有一个妻子照顾是非常幸福的事情。”Wang的家人所描绘的幸福未来,包含了被绑架的新娘作为一个健全劳动力对丈夫家做出的贡献,以及结婚之后的生育所带来的再生产、繁衍的希望。

抢婚游戏——暴力结构的模拟和消解

主角Qi所经历的抢婚从影片中段才正式开始,然而,抢婚文化却已经如空气一般渗透在赫蒙族的日常话语和行为实践之中。Qi身边最亲近的女性——母亲和姐姐都遭遇了抢婚的命运;妇女们聚在一起干活谈论家长里短的时候,肆无忌惮地说着性笑话,半开玩笑地告诫女孩子被绑架了要赶快逃跑;盛大的村庄酒席上,男人在喝酒猜拳,女人则在唱着抢婚后被迫与心上人分离的苦情歌曲……

其中,最令我印象深刻的是赫蒙族女孩在山间田埂玩耍时举行的抢婚游戏。赫蒙族的过家家游戏,将抢婚作为高潮华彩的重要情节,甚至可以说是孩子们最为期待的环节。在导演的镜头中,一群十三四岁的小女孩争相扮演新娘、抢婚者、新娘的姐姐等角色,“新娘”一边挣扎一边高喊“我不要和你结婚”,“抢婚者”则嬉笑着将她带走。随后“新娘姐姐”用树枝责打跪着的“抢婚者”,指责“就是你抢走了我的妹妹”。当已经成婚的“新娘”回到娘家,“新娘姐姐”一边拥抱她一边给予祝福:“我的妹妹一定要幸福”。

从文化人类学的视角看,看似稚拙童真的儿童游戏背后潜藏着丰富的社会文化机理。人类学之父爱德华·泰勒在其著作《原始文化》中曾经总结,“游戏是对重要生活事情滑稽性的模仿”(Taylor, 2005)。阐释主义人类学大师格尔茨也曾通过对巴厘岛人斗鸡游戏的阐释,说明游戏如同音乐、仪式、文学等其他文化形式一样,展现着抽象的社会秩序(Geertz, 1999)。因此,游戏不仅仅是游戏,也是特定群体文化和日常生活的集中性展现。

抢婚游戏是赫蒙族孩童对“抢婚”的仪式化模拟。一方面,它显示出抢婚行为的常见性,它是如此频繁和充满戏剧性地在蒙赫族的日常生活中展演着,使得孩子们不需要正式的学习就可以在观察中濡化这一文化传统。他们精准地辨认出被抢走的女性、夫家、娘家三者之间的矛盾关系,使用最简洁的方式模拟“新娘”的痛苦、娘家的不舍和夫家的喜悦这些情感表达。

另一方面,游戏的方式是对既存社会现实的默许,以一种无害和戏谑的方式消解了其中的沉重。Di在从小玩的抢婚游戏中模糊了现实和游戏的边界,被男朋友绑架时才意识到自己落入了“可怕的陷阱”。女孩们过家家扮演新娘时伪造了哭声,事实上她们无法体会真正被抢走时所经历的迷惘无助痛苦,她们在抢婚游戏和日常的抢婚主题玩笑中默认了抢婚的正当性,无数次的演练使她们觉得抢婚是必须发生的,却无法辨认作为其中的一员将承受怎样的后果。当抢婚真正发生的时候,游戏中的经验无法教会她们应对的方式,反而助长了“我可以应付”的幻觉,当她们真正被暴力限制人身自由、被抢婚者强奸、被拐卖到其他国家时,才切身地体会到性别暴力的残酷内涵。

甜蜜陷阱:父权制下的新自由主义恋爱

影片中,我们看到传统性与现代性诡异的交织:男孩女孩们使用智能手机登录Facebook,和远方素未谋面的网友交谈、相识,甚至迸发出爱情的火花;另一方面,男孩用粗暴的手段将赫蒙族女孩绑架回家中,成为自己的新娘。

男友Wang一次又一次地承诺“我爱你,不会绑架你,我们是自由恋爱”,轻信他的Di最终被抢走。Di的母亲带着悲伤、愤恨和无奈说:“这是Di的错,她是自愿和这个男人走的,自作自受。”Di的父亲无动于衷:“Di和她母亲一样。当年她家人不允许四点后出门,她逃出来一次我就把她绑走了。”

加西亚在《她之所以为她》中指出,性别不平等的社会结构让男性得以通过将女性定为永恒客体的方式,将自己定义为永恒主体。女性的性欲是被客体化的;一旦她试图在性方面表现出主体性,她就会因违反理想女性气质规范而受到惩罚(Garcia,2003)。

新自由主义背景下,网络和学校教育拓宽了赫蒙族女孩的主体性,她们在接受外界讯息时产生了对爱情的美好向往(Qi的愿望“赚大钱,有很多情人”),较为坦然地面对个人的欲望,和同龄的男孩发展恋爱关系。

然而,在父权制的主体规训系统中,此类欲望的张扬是不被允许的,往往被转换为荡妇羞辱的叙事,“如果她听话待在家里就不会被绑架”,“她是自作自受”。爱情歌曲和电影中白马王子的形象只是虚假的许诺,它在激发女孩幻想的同时,并没有给予她们足够的人身安全保障,以抵御亲密关系的危险,使得赫蒙族女孩陷入了巨大的脆弱性之中。

思考与总结

《迷雾中的孩子》拍摄历时三年,于2021年上映时荣获圣丹尼斯电影节最佳纪录片奖。三年间,导演何黎艳和女主角Di建立了亲如姐妹的和谐关系,这也促使她在Di遭遇抢婚危机时,违反中立原则制止男方家人的暴力,最终帮助Di解除了婚约。

这部影片照亮了北越山区百年来抢婚风俗的一角,让我们窥见神秘山谷中女性无法自主控制的婚姻选择和命运走向,并促使我们思考现代性的进程对于伤害性的文化传统已经产生并可以产生如何的影响。导演的介入、学校的庇护、女孩个人的顽强抵抗下,本片主角得以逃离成为家庭主妇的命运,继续完成学业,但是众多赫蒙族女孩依然需要抢婚的威胁。走出迷雾、打破隔绝,需要更多的社会关注,更多摄像头和关怀的目光,和伸向女孩的帮助的双手。

作者:张艺萌

编辑:高韵琳

参考文献:

Baulch, B., Pham, H. and Reilly, B. (2012). Decomposing the Ethnic Gap in Rural Vietnam,1993–2004. Oxford Development Studies 40(1): 87–117.

Jones, N., Presler-Marshall, E. and Tran, T.V.A. (2014). Early Marriage Among Viet Nam’s Hmong: How Unevenly Changing Gender Norms Limit Hmong Adolescent Girls’ Options in Marriage and Life. London: Overseas Development Institute.

爱德华,泰勒. (2005). 原始文化. 南宁:广西师范大学出版社.

克利福德.格尔兹.(1999)文化的解释。上海:上海人民出版社.

玛侬,加西亚.(2003). 她之所以为她. 北京:中信出版集团.