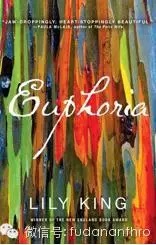

《田野迷情》

Euphoria by Lily King

“It’s that moment abouttwo months in, when you think you’ve finally got a handle on the place.Suddenly, it feels within your grasp. It’s a delusion—you’ve only been thereeight weeks—and it’s followed by the complete despair of ever understandinganything. But at that moment the place feels entirely yours. It’s thebriefest, purest euphoria.

I think above all elseit is freedom I search for in my work, in these far-flung places, to find agroup of people who give each other the room to be in whatever way they need tobe. And maybe I will never find it all in one culture but maybe I can findparts of it in several cultures, maybe I can piece it together like a mosaicand unveil it to the world.”

在从上海飞回弗吉尼亚的飞机上看完Euphoria这本去年的畅销小说之后,我的第一反应就是-人类学家在田野里的恩怨纠葛果然可以成为一本排行纽约时报年度十佳畅销书的大卖点。

在一个充满巴布亚新几内亚和大洋洲专家的人类学系里从本科到博士研究生这些年,免不了会听到很多关于人类学女神玛格丽特‧米德和她的两任丈夫Reo Fortune和格利葛利‧贝特森的各种故事传说。

系里有一对夫妻老师—Ira Bashkow和Lise Dobrin,他们曾经在巴布亚新几内亚Arapesh族群一起做人类学研究,田野点也包括了米德,Fortune和贝特森学术交集和个人恩怨的故事发生地。“其实真实故事比小说更精彩。但是,普通大众应该更会被小说吸引吧。我觉得马上就会有同名电影被拍出来,”Lise似乎有些无奈地对我发表她的读后感。

小说三位主角Nell,Fen和Bankson的原型是20世纪三十年代三位在巴布亚新几内亚做研究的重量级人类学家——玛格丽特‧米德和她的两任丈夫ReoFortune和格利葛利‧贝特森。

作者Lily King为写作也是做足了人类学功课,光看看Acknowledgement这部分的参考书就能体会到她的努力——包括类似《萨摩亚人的成年》和《文化模式》这样的人类学经典作品,也包括米德和贝特森有关的传记作品和书信采访(似乎缺少关于Fortune的史料)以及其他类型的素材。小说这一文学体裁,毕竟有虚构成分在里面,但是个人认为这样一部虽然已经脱离历史现实比较远的大众畅销书,还是对当今的人类学研究者能够产生一些启发。

我们从这本小说中能读到20世纪三十年代人类学学科在整个社会科学以及整个学术界的地位。例如,贝特森本人从自然科学转向人类学的过程,充满了家人对于人类学是否是伪科学的争论。而人类学学科本身在那个年代也面临着从研究“死人”的考古学到研究“活人”的社会文化人类学的转变。在那个转变的时代,西方文明和社会文化模型是否具有普适性是当时学术研究和争论的焦点。

小说以贝特森的第一人称进行叙述,小说的叙述从1932年米德和Fortune被当地官员沿着Sepik河带到贝特森的田野点这个人类学历史上的重要事件开始。

除了越到后来越强调的三个人的感情纠葛,Euphoria这一虚构的文学作品还是在一定程度上真实反应了当年在巴布亚新几内亚研究Arapesh族群的这三位人类学家的研究境况和反思。

例如,书中有一段贝特森目睹了米德和Fortune夫妇雇佣当地人作为生活助手后产生的关于研究者和被研究对象的权利关系如何影响民族志写作和理论建构的思考。再例如,小说中米德和贝特森的一些对话是围绕着人类学家的主体性对于研究项目的客观性的影响,而米德自己也在田野日记中思考了自然科学和社会科学研究多大程度上是主观的。

历史和文学作品里都会被聚焦的可能就是米德和当时作为自己丈夫和研究伙伴的Fortune充满火药味的关系。他们之间的冲突很大一部分来自于米德《萨摩亚人的成年》在当时美国的畅销。

小说中反映了他们仍然还在新几内亚做田野的时候,Fortune就已经看到米德不断收到美国那边寄过来的读者来信,看到米德被美国社会捧为具有很高威望权威的“公知”,甚是嫉妒。

实际上,米德和Fortune在田野中一直就存在他们各自能够收集和运用到的人类学“数据”或者素材,到底最终版权归谁——米德对于当地语言的掌握程度不如Fortune,而从此小说看来,Fortune的田野训练比不上米德这位美国文化人类学鼻祖博厄斯的学生(米德也在田野日记里记录了博厄斯对她的田野教导)。

同时,就算是看同一个田野事物,比如Arapesh道路功能以及这些道路连接起来的不同部落的关系,米德和Fortune从因为各自的学术背景影响而产生的不同研究角度出发,也能得到截然不同的结论。

小说的故事情节最终还是没有完全和史实衔接上,这作为虚构作品也无可厚非。历史上米德和Fortune感情破裂,1933年米德离开Fortune,之后嫁给了贝特森,两人一起前往巴厘岛进行人类学研究。米德据说是人类学历史上去过最多地方做田野的人类学家,贝特森也对人类学理论的发展作出了不可忽视的贡献。

Fortune自己的学术事业相比两人则发展非常坎坷缓慢,他为数不多的发表文章直接将米德,本尼迪克特,以及博厄斯都放在学术争论的风口浪尖。

要理解Fortune对于米德作品的学术批判,比如Fortune1939年发表的那篇非常著名的批判米德《三个原始部落的性别和气质》的文章,我们人类学研究者不应该止步于小说中的恩怨情仇了,而是应该回到人类学学科历史的研究,尽力还原那个年代比小说Euphoria更精彩的现实。

彭馨妍(Sunny,美国弗吉尼亚大学人类学系) 友情推介