Abu-Lughod, Lila. 2013. Do Muslim Women Need Saving? Harvard University Press.

由于长期以来西方中心主义、霸权主义思想的影响,以及美国和其他西方国家全球战略的需要,第二次世界大战后,西方发达国家一厢情愿地希望对第三世界国家进行一定程度的意识形态控制。但又碍于新的国际秩序,干涉别国内政必然需要一个“合理的”理由。基于这个需要,西方世界逐渐塑造了一种穆斯林女性受宗教压迫的形象,从而让解放女性成为西方国家干涉中东的“理由”。同时由于911等事件的影响,伊斯兰恐惧症也成为西方的主流文化之一。在这样的背景下,不论是政府还是女权运动、人道主义运动都加入了批判和反对伊斯兰教的行列,他们认为穆斯林女性是戴面纱、强迫婚姻、荣誉犯罪或家庭暴力的受害者,他们的基本权利得不到任何保障。

但事实真的如此吗?哥伦比亚大学人类学教授莱拉·阿布—鲁尕德(Lila Abu-Lughod)有几十年在穆斯林地区的工作经验,她发现西方世界中受压迫的穆斯林女性的形象更多是被构建出来的,真实的情况是穆斯林妇女并没有受宗教的压迫,或者说宗教并不是导致穆斯林女性受压迫的主要原因。基于此,阿布—鲁尕德就根据其几十年的田野记录,写了《穆斯林妇女需要拯救吗》一书,希望通过这本书来影响公众舆论,影响有关妇女权利、人权以及伊斯兰教的辩论,改变西方世界的伊斯兰恐惧症和西方中心视角,从而影响美国乃至整个西方世界对中东地区的外交政策。

这本书出版之后,引起了强烈的反响,尤其是在公众层面的互联网平台,不同派别就作者揭示的情况展开了激烈的讨论。

首先是肯定的评价。肯定的评价一部分来自一些女权主义网站的评论,他们认为这本书直面了刻板印象。一部分来自穆斯林媒体,例如穆斯林媒体观察(Muslimah Media Watch),这个组织本就主张如今很多媒体对穆斯林的报道存在片面和误导,而阿布—鲁尕德这本书引起了他们的共鸣,他们认为这是了解穆斯林世界的必读书目。

其次是否定的评价。例如代表英国保守派观点的报纸《星期日泰晤士报》(Sunday Times)中就有文章认为这本书“为真相蒙上一层面纱”(影射作者的成名作《蒙上面纱的情感》)、 “她的一些结论令人难以置信”。右翼伊斯兰恐惧症中的这种声音甚至更强烈。例如居住在挪威的一位参与伊斯兰恐惧作品创作的美国作家Bruce Bawer写道:

简而言之,她知道每天都有数百万穆斯林妇女忍受着植根于《古兰经》和穆斯林传统的苦难。但是她没有利用自己的知识来帮助改善这些妇女的生活,而是用她的修辞技巧来回避事实,转移话题,尽一切努力来维护穆斯林妇女不需要拯救这一令人震惊的冷酷和明显不诚实的主张。

针对这些负面的评价,阿布—鲁尕德的回应是所谓的伊斯兰恐惧实际上是被刻意建构出来的,她举了两个例子:

一个是taqiyya一词,这个词实际上是什叶派的一个概念,与隐藏信仰以避免死亡的伦理有关,但却被曲解为是有预谋的谎言或欺骗,而通过这些谎言,世界各地的穆斯林隐藏了他们统治非穆斯林的真实意图。另一个是dhimmitude一词,它也一样被扭曲地解释了。而通过这些扭曲,就建构出了伊斯兰教对西方的威胁,从而出现了犹太教和基督教应该联合起来支持以色列来应对这种威胁的行动。

就这两类公众的评价而言,作者阿布—鲁尕德发现不论是肯定者还是否定者都使用了非常个人化和情绪化的语气,例如《穆斯林媒体观察》网站中一位名叫shireen的博主写道:“我曾有过强烈的时刻,我紧紧抓住这本书,因为它引起了深刻的共鸣。我的一个朋友承认她有时会和这本书一起睡觉。”

而前边提到的Bawer则无法抑制他的愤怒:这是一本很难读完的书。我不得不一直把它放下。世界级的不诚实,不惜否认妇女和女孩的真实痛苦,以支持造成这些痛苦的有毒宗教,并指责那些真正关心这些痛苦的高尚人士的动机,这让我怒不可遏!

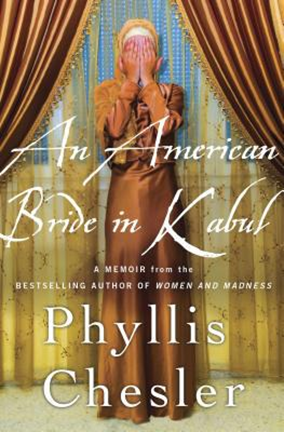

此外,美国的右翼组织也通过一些看似来自真实穆斯林世界的纪实来谴责伊斯兰教,从而为他们捍卫穆斯林妇女权利的运动提供支持。LILA也举了一个例子:一位右翼女权主义心理学家Phyllis Chesler根据自己嫁给一位阿富汗富豪的儿子之后的经历写的回忆录《喀布尔的美国新娘》(An American Bride in Kabul)。Chesler在19岁时嫁入伊斯兰家庭,并因无法接受婚后的生活在6个月后逃跑。

阿布—鲁尕德认为,这本旨在抓人眼球的回忆录其实存在很多争议。例如作者Chesler在书中说她的嫂子是穿着最新款式的西方时装和高跟鞋去机场迎接她。再比如,她在这个家族中受到的最大虐待似乎是她的自我饥饿,这是由于她的婆婆拒绝用进口的Crisco而用本地的酥油烹饪特殊的食物。她还指责婆婆让她得了痢疾和肝炎——这是一个邪恶的反犹阴谋不洗蔬菜的结果。她没有婚内强奸的记忆,但她说她在日记中发现了这件事。她对“软禁”的限制感到愤怒,并为她看到的穿着罩袍的妇女的命运感到惋惜,她将罩袍描述为“裹尸袋”和“感官剥夺室”。

阿布—鲁尕德认为这种作品往往通过讲述悲惨故事,谴责伊斯兰教是野蛮的宗教。他们的作品定义并构建了人们对穆斯林女性的感受,正如作者在书中所说的——通过这种低俗的非虚构作品,他们潜意识地授权了一场道德运动,将她们从伊斯兰教中拯救出来 )。除了回应公众的评价以及谴责西方世界对穆斯林女性受压迫的刻意建构之外,阿布—鲁尕德专门撰文回应,重点讨论了两个问题,一个是关于女权主义,一个是关于民族志是否应该被工具化或者公众化。

就女权主义而言,阿布—鲁尕德主要有以下几个观点:

首先作者区分了女权主义者尤其是激进女权主义与人类学的不同,即,他们评估女性的生活和分析性别政治过程中,所处的社会位置不同。前者倾向于通过各种运动来实现为女性谋取权利的目标,而人类学家则希望揭露底层女性的真实生活,从这个角度让社会看到当下女性的困境,为女性发声。

同时与将人权和人道主义与殖民主义联系起来的批评政治理论家不同,人类学家从民族志的角度出发,研究权利主张和实践的运作方式,而这些政治理论家则质疑自由主义的核心——权利、法律主义或普遍主义。

其次,作者提出了当下女权主义运动的一些问题。第一是很多女权主义活动家的受教育程度并不高;第二是女权主义并不纯粹,女权工作受到殖民女性主义特殊历史的拖累,当下的女权主义运动很大程度上与全球的制度政治和阶级不平等交织在一起。在作者工作的地方,由于宗教复兴和伊斯兰恐惧症的双重压力,女权工作尤其难以解决。第三是当下的女权主义者更多的是在纸上谈兵,他们与受压迫的女性的接触也不多,更没有对这些群体进行过扎实的民族志研究。当下的女权主义者更多把时间花在学习、起草立场声明、申请资金,以及沿着可能有效的轨道寻求法律改革和文化变革;但并没有真正和他们想要改变的群体的实际情况联系起来。

最后作者认为,女权主义应该看到女性的多样性,而不是只以西方,甚至是西方城市中有知识、有文化的女性阶层为一切女性的蓝本。同时,应该关注到相关社区中的女权主义者和他们的活动。最后女权主义者应该考虑更多其他因素的影响:例如全球经济政策、国家政策、阶级政治、西方的军事行动等等。而不应该只考虑宗教因素。在书中作者就曾描述了如下民族志案例:伊斯兰女性并不认为她们当下的困境是由宗教造成的,她们认为是政府或者军队的错误。例如:一些女性在与兄弟争夺财产的时候是挥舞着《古兰经》的,她们的行动得到了长老和宗教权威的全力支持;如果一个年轻女子遭受丈夫的暴力,那整个社区将谴责丈夫为一个坏穆斯林等等。

民族志是否应该公开或者工具化,这是本书涉及到的一个人类学界一直讨论的话题。即:人类学到底应该只产生人类学知识,还是应该参与到更广泛的社会当中。人类学的公开化或者工具化存在一定的伦理问题,比如如果将特定人群的世界暴露给公众,那他可能被政治家利用为统治一个群体的手段,或者被怀有敌意的人攻击,尤其是在互联网时代,这种情况可能更难避免。因此有学者倡导民族志应该避免公开化或者被工具化。

有学者支持人类学应该参与到更广泛的社会中,例如著名法国人类学家法桑(Fassin)认为人类学家扮演着一个特殊的角色,他们既参与社会生活,又能够超越社会生活;他们既可以记录当下发生的事情,也可以回顾历史或预测未来;他们既可以对一个现象进行精确的描述也可以提供多元化的视角。因此,人类学家可以提供一个值得分享的对世界的独特理解。同时,人类学家既可以研究未知的社会领域,也可以研究已经达成共识的领域。对于前者,他照亮了未知,而对于后者他可以质疑我们所谓的共识。而阿布—鲁尕德的这本书就属于后者。

针对这个问题,其实并没有一个统一的答案,但很明显阿布—鲁尕德选择了后者,她在《穆斯林妇女需要拯救吗?》这本书中就采用了通俗化的语言,而且本来就有很强的向公众揭示穆斯林女性的真实生存状况的意图。作者认为这种公开是有意义的,因为它不仅打破了西方中心主义和伊斯兰恐惧的偏见;同时也引起了各界对一些刻板印象的辩论,从而成为推动政策和社会态度改变的力量,这样就回馈了我们的田野。而另一方面,在专业内而言,作者的这种尝试也影响了很多人类学学者,他们开始尝试探索其他关于中东、南亚和东南亚、非洲以及欧洲、澳大利亚和北美移民社区的妇女和性别政治的田野民族志研究工作。这些工作可以引导人们更好地了解不同地区的特色,打破东西二元划分和唯西方论的刻板印象,为人类的平等做出人类学的贡献。

复旦社会工作 赵晨晨 推介