鲁迅是新文化运动的主将之一,对其的研究可谓汗牛充栋,并且总是放置中国乃至东亚的现代性转型的框架下讨论,关注国民性、“人”的再发现等。对鲁迅的研究也已经不再局限于对鲁迅文本的研究,而扩展到接受史、传播史等多方面的讨论。但是,已有的接受史研究缺少对“空间性”的考察——具体而言,就是在当代中国的日常生活中,“鲁迅”是如何通过空间的建造作为一个概念被传递给国民,最终塑造出关于“鲁迅”的共同记忆。因此,文章将从绍兴和上海两地对于鲁迅纪念场馆的调查出发,弥补过去的鲁迅研究过于重视文本而忽略文本如何传递给观众的缺憾。在这一过程中,文章将论证在2000年以后中国由上而下地以“文化产业”为策略建构了一个标准化的鲁迅形象,并通过日常语境传递给人民,从而确保对鲁迅形象的监管。在对绍兴和上海两地的对比中可以发现地方政府在日常空间的建筑方面采取了不同策略:绍兴将鲁迅的纪念场馆转变为商品交换市场,使市民事实上不再成为空间的拥有者而只是使用者;上海(虹口)则试图以街道和社区为单位保存社会主义新村模式下的鲁迅记忆,但这一策略随着社区严重老龄化和虹口区政府的财政压力面临挑战。这两种策略都通过对空间的建造、改变和表达传递出一种修正后的鲁迅记忆和对共和国历史的国民共同记忆。

本研究参考了文学、社会学和人类学等多方面的文献资料。在接受史方面,日本学者藤井省三在《鲁迅<故乡>阅读史》一书中以《故乡》这一中国语文教材中的超稳定篇目为例,考察了中国语文教科书对鲁迅形象的建构和变迁:随着毛时代向邓小平时代的转变,对鲁迅的“垄断性”解读也转向开放的意义市场供读者自由理解。在文学批评的视角中,则是从固定的国家、民族、革命、阶级等宏大叙事转向对“人性”的解读。这一分析印证了李磊磊提出的更为宏观的结论:在《阶级、爱国主义、文化:一项关于鲁迅的社会记忆研究》中,他分析了《人民日报》在1946-2013这一时段中以“鲁迅”为题的所有标题,将鲁迅的社会记忆建构划分为三个时段,并且从“政治界的斗士”转向了“文化偶像”和“文化产业鲁迅”。但是,以上著作均未能回答一个固定的鲁迅形象究竟是如何走入人民日常生活并最终定型的。所以,文章就将通过在绍兴和上海的鲁迅纪念空间的田野调查来回答这一问题。在进入田野之前,先进行了一前序问卷调查,最终回收来自中国各地的问卷219份,并保证受访者来自于不同的受教育背景和年龄组。问卷的目的是证明确实存在一个固定的鲁迅形象,并初步找到其可能的来源;在深度访谈十三名受访者后,最终确定绍兴和上海的鲁迅纪念场所为最终的田野调查地点。在分析过程中,文章采用了赫兹菲尔德在希腊克里特岛的研究中提出的“纪念碑时间”和“社会时间”概念:“社会时间”指对时间的日常使用,“纪念碑时间”则是官方建构的,代表权力,并会威胁、掩盖“社会时间”。他强调这两种时间的矛盾实际上是对历史和身份归属权的争夺,这一理论有效地解释了当地民众对柯桥鲁镇的不满,但未能很好地回答中国语境下“官方”对鲁迅形象的建构思路:绍兴和上海在鲁迅形象建构方面表现出的主要分歧是转向资本主义或回归马克思主义空间观。因此,在这方面,文章主要吸取了列斐伏尔《空间的生产》中的观点,尤其是其中立足于马克思主义政治经济学对空间建筑术的讨论。鲁迅故里步行街是绍兴市旅游产业布局的重要一环,也完全展现出了“文化产业鲁迅”的实质。顾名思义,它并不是一个传统的纪念空间,而更像是在鲁迅故居附近建造的一个商业区,从而不再使“鲁迅”及其背后深重的革命历史成为空间的主色调,“鲁迅”更像是“碰巧”也出现在这个空间的一个元素。有别于鲁迅纪念馆等其他纪念场所,鲁迅故里步行街内部很少见到直接与鲁迅相关的元素,这样一种策略避免了鲁迅形象被商业空间所“污染”:对于鲁镇这类鲁迅小说中元素的摹仿是允许的,但对鲁迅的戏仿则被禁止。这一空间内部有着各种各样的商业活动,可以看到非物质文化遗产继承人的隔壁就是正在直播的抖音红人。这些官方举办的直播盛会显然意在吸引年轻人的目光并促进消费行为,而并非过去那种一本正经的纪念形式;鲁迅形象的传递也正是在消费行为中完成的(下文详述)。根据《绍兴市智慧商圈创建及服务大提升行动评价细则》,鲁迅故里步行街、柯桥鲁镇和其他九个商圈共同构成一个旨在振兴绍兴市旅游业的整体。在鲁迅故里步行街的空间布局中,可以看到厚重的国族记忆已经被年轻化的商品交换所取代。空间不仅是物品的载体,它同样可以改变空间内物品的性质。决定鲁迅形象最终被如何记忆的不仅是一尊高耸的鲁迅雕塑本身,更在于它被放置在怎样的空间内。作为表征性空间的鲁迅故里步行街最大的魔力就是将身处其中的一切物品都赋予商品化和娱乐化的色彩:通过将空间严肃、神圣的纪念性转化为商品交换场所,身处其间的鲁迅也不可避免地成为等待交换的商品之一。当人们在鲁迅故里步行街购买印有鲁迅头像的绍兴黄酒时,他们所购买的就不再是一瓶普通的黄酒,而是其中的文化含义,也就是购买“鲁迅”。在这样一种模式下,接近鲁迅最好的方式不再是阅读他的著作,而是购买冠名“鲁迅”的各类商品。鲁迅故里步行街也同时不再仅仅是一个空间产品,而同样是生产机构:只有在鲁迅故里步行街或咸亨酒店购买的茴香豆才具有这样的文化含义。事实上,茴香豆并不是鲁迅的发明,在鲁迅以前的世世代代绍兴人就已将茴香豆纳入当地特色的文化记忆。但是随着鲁迅故里步行街等空间的繁荣,原本存在于绍兴大街小巷的茴香豆纷纷失去“正统性”,绍兴当地的食物文化被中心性的鲁迅故里步行街所垄断,从而纳入一种标准化的生产模式;只有在这种标准生产方式和地点下生产出的茴香豆才被赋予特定的文化含义,这也正是纪念碑时间吞噬社会时间的典型例子之一。在标准化生产方面,柯桥鲁镇是一个更极端的例子。就像赫兹菲尔德笔下的克里特岛,柯桥鲁镇也是一个预先存在的乌托邦式想象的实体化产物。以“复原”鲁迅小说中的鲁镇为噱头,地产开发商实际复制了乌镇、西塘等中国几个较为成熟的古镇旅游案例,导致柯桥完全失去了原本的空间建筑特色。当我询问一个柯桥本地的大学生如何看待鲁镇时,他直言不讳地说:“这是专门骗外地人的。”开发商在当地进行的标准化空间生产导致人造鲁镇的思乡情完全吞没了当地人的空间记忆,剥夺了他们对日常空间的所有权,并揭示了不平等的空间权力关系:人民只是土地的使用者,而非拥有者;真正掌管柯桥空间的是企业家和地方政府,他们在未经同意的情况下通过产业化的“鲁迅”生产篡改了人民直接居住的空间。’标准化指的不仅是诸如茴香豆和社戏这类的产品,同样指标准化的生产过程。阿多诺曾指出“文化产业”的核心是将旧的、熟悉的东西变成新的,因为文化产业就是为了大众消费而生的。生产的每一部分都被设计成别无二致的系统,它从头到尾都是将它的消费者们打造成同一个模式。通过这样标准化的生产过程,文化产业将多变的鲁迅思想熔铸成模式化的文化产品——一个充满阐释可能性的小说文本是危险的、难以管束的,但完全相同的产品可以被精确复制,而且确保它们都符合审查机制的要求。通过这种方式,一个精心设计的、同质的鲁迅形象就被建构出来并且以空间的形式多维度地传递给人民。通过以鲁迅命名的食品、戏剧和各种产品,看似多元的、栩栩如生的鲁迅就被统一为一种模式化的官方记忆植入人民的日常空间。同时,和鲁迅有关的国家历史和他的国民性批判,尤其是和官方正史有所出入的部分就被清除出了这个空间。虽然鲁迅故里步行街和柯桥鲁镇都采用了同样的资本主义标准生产策略,当地人对他们的态度却存在着明显差异。“这是我们本地人也会去的地方。对我们来说,它并没有那么商业。”一位住在鲁迅故里步行街对面的居民如是说。这正是因为鲁迅故里步行街没有像柯桥鲁镇那样粗暴地将社会时间清除出去,人们仍然可以在步行街的大街小巷找到熟悉的生活经验。也正是因此,对于当地人而言,它输出鲁迅记忆的效果就要比已变成迪士尼乐园的柯桥鲁镇更好。

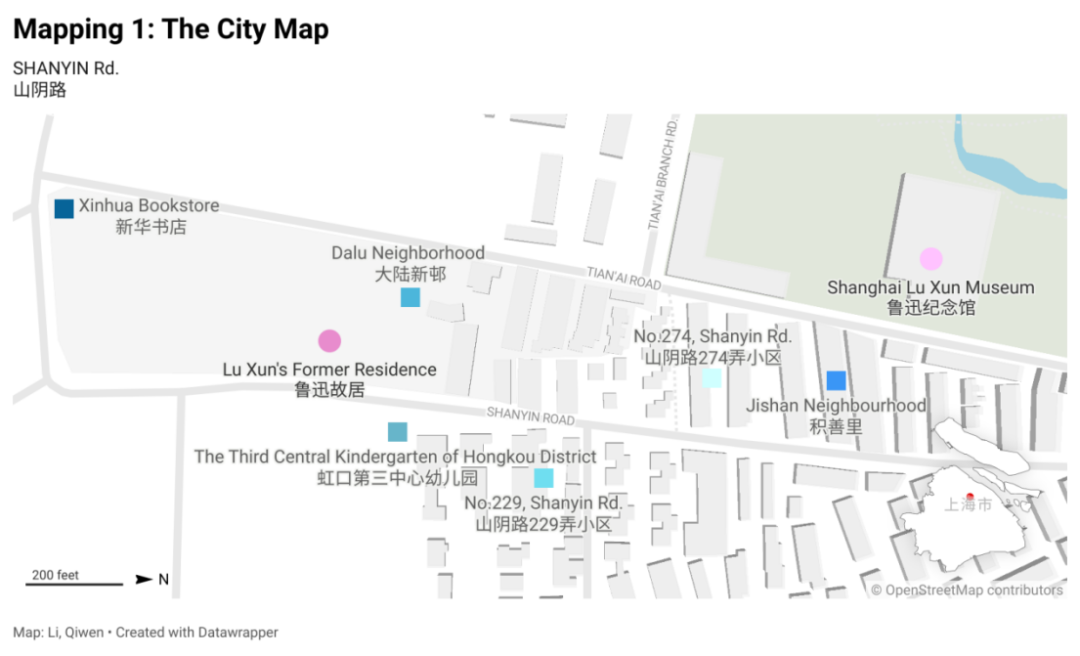

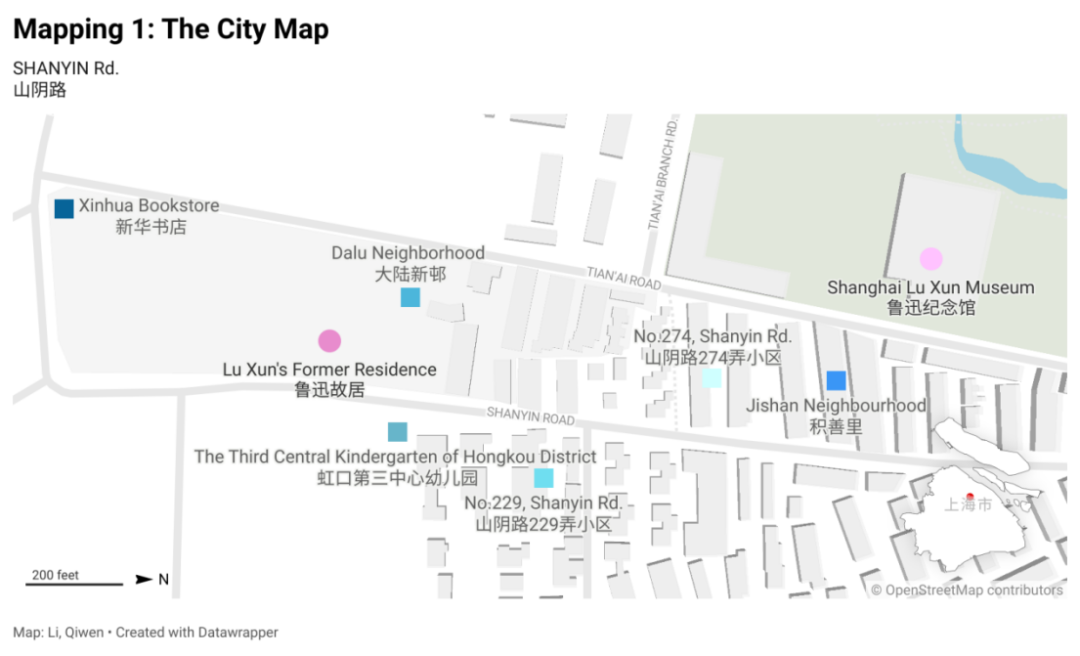

在虹口区,鲁迅公园、鲁迅故居和鲁迅纪念馆三个相邻但不相连的场所共同构成了鲁迅纪念空间。在这里我们可以看见鲁迅的重要性是如何通过空间构型的微妙细节(比如雕塑的不同高度)表达出来,以及马克思主义空间观下的城市文化记忆是如何运作的。鲁迅公园(原虹口公园)是一个典型的社会主义空间:一个开放、免费、平等的空间,面向所有人。当我走进公园时,我的第一个印象不是视觉的而是听觉的:有一群老年合唱团在公园内进行十分专业的表演,一旁还有小型管弦乐队伴奏。附近有几个世界文豪雕像,有两位退休的中年男士身穿太极服坐在托尔斯泰身旁下棋喝茶;狄更斯的胳膊上挂着一个手提包。向公园的更深处走,就会看见在公园一角有一个硕大的鲁迅雕像,是托尔斯泰的十倍大,这个雕像就在鲁迅纪念馆的入口处。在这里,合唱团的声音已经渐渐听不见了,一位父亲正在给女儿拍摄照片,他需要多次调整拍摄角度才能把女孩和高耸入云的鲁迅雕像放在一张照片中。相比绍兴的鲁迅故里步行街,在鲁迅纪念馆里鲁迅是毫无疑问的主角。每位游客进入纪念馆之前都需要经过严格的安全检查。一位曾经在大陆新村街道办事处工作的居民告诉我,在疫情之前,每年这里都有许多日本和韩国人专程前来参观,并会在手臂上佩戴表示悼念的白色袖章以表示对鲁迅的尊重。纪念馆目前已成为爱国主义教育基地,这意味着参观者中有一部分是义务前来参观的。一位高中语文教师提到展览中让她印象最深刻的部分是印有鲁迅遗容的倒模,在倒模后放置着一面大旗,写着“民族魂”。

“但是小孩子们不喜欢这个。他们会说’好可怕啊’然后跑掉。”说起孩子们参观纪念馆时的状况,她补充:“他们进来的时候都会安静下来的,因为他们能看懂这上面挂着大大的字,虽然他们不能完全理解,但是他们已经认字了,这些很大的字让他们感觉到一种气氛,觉得有些惊讶,然后就会安静下来。”

展览中的另一个重要图像是朱安的肖像。对朱安形象的建构会触及到鲁迅形象建构的深层矛盾:作为一个活生生的人和作为共同体象征的鲁迅。在许多家庭成员的照片里,朱安的照片最为醒目,她直视镜头并露出似有若无的微笑。在和受访者聊天的过程中,朱安也是一个意料之外的高频词——但是绝大多数人都无法说出她的名字,他们不记得朱安的名字,他们会说“鲁迅的两个老婆”。“鲁迅在北大教书,他赚很多,买了一个四合院,然后在北京找了另外一个老婆。当然这不重要。”在他们的叙述中,会主动将关于鲁迅的知识分为两类,借用福柯的话说,其中一类是“被奴役的知识”。它们是非系统性的、上不得台面的、街谈巷议的知识。另一类则是官方的、权威的、真正的知识。所以在谈话中,他们一般不会自己提到第一类知识,只有当被追问时才会说出来,并且加以自我否定,并用自嘲的语气讲述。他们会强调“鲁迅的两个老婆”这样的知识是不重要的、不体面的。但这种负面性仅指向他们对这一知识的掌握,而并不指向鲁迅本人——他们并未因此认为鲁迅的形象变得不高大了。鲁迅纪念馆作为一个传统的纪念性空间,试图讲述一个完整的、官方的鲁迅形象,在这一过程中,鲁迅作为人的一面被削减了;但朱安的出现会威胁到这一官方叙事,因为她无法被容纳进革命史的叙事,她的出现使观众不得不开始思考作为人而非革命领袖或其他象征身份的鲁迅。人民由此意识到在鲁迅被建构为一个革命领袖之前,他先是一个有七情六欲的普通人。纪念馆难以将朱安的故事像其他部分一样纳入官方的革命叙事,它只能呈现而无法解释。在朱安照片的解释牌上用“元配”这个词介绍朱安,然后引用了许寿裳记录鲁迅的一句话:“这是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。”在解释牌上再无其他话语,这正是因为朱安的叙事从根本上就无法被容纳进整个纪念空间的叙事逻辑。但既然受访者并不会因此对鲁迅产生任何负面评价,为何在官方叙事中总是尽力避开和朱安有关的蛛丝马迹?如前所述,这是因为朱安的叙事会引发人们对于作为人的鲁迅的思考,而它会威胁到这一建构出的标准化的鲁迅形象,重新使人们的注意力回到不可控的地方去,这是标准化的文化产业生产无法约束的想象力。Foucault, Michel. “Society Must Be Defended”: Lectures at the Collège de France, 1975-1976. Translated by David Macey. London: Macmillan, 2003.

Fujii, Shozo. A Reading History on Lu Xun’s “Hometown”. Translated by Bingyue Dong. Beijing:Xinshijie Publishing House, 2013.

Herzfeld, Michael. A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell,1991.

李磊磊. 阶级、爱国主义、文化:一项关于鲁迅的社会记忆研究[D].南京大学,2016.