我的这篇读后感的形成基于两条主线。一是思考许烺光的那篇《结构、功能、过程、内容》(HSU,1959)文章中对Evans-Pritchard的批判(即其对“结构”的过分强调,和“内容”和“过程”的忽视)是否合理,通过阅读《努尔人》来寻找答案;二是我需要思考这本民族志和自己当下所在的社会生活之间的结合面,而不只是把它当作人类学某一流派下的经典。

在导论中,作者Evans-Pritchard便已经强调:这本书于他而言,就是要在简洁的语言构思下完成写作,并且认为这种短篇而有力的写法比极尽琐碎描述的长篇要更有价值。这种简洁从目录便可以窥出一二:对牛的兴趣、生态学特征、时间和空间、政治制度、宗族制度、年龄组制度、总结,这一目录看不到任何的细节和能够进行延展和想象,甚至换一本地方民族志的书籍后也可以完全“套用”。这种“简洁”成为了一派“文化”流派学者所批判的“模糊性”,却也是作者的刻意而为之:他在自己的主张之下选用了自认为适用的写作方式,而选用的时候,相信作者也对后续自己可能会面临的批判有了预期。

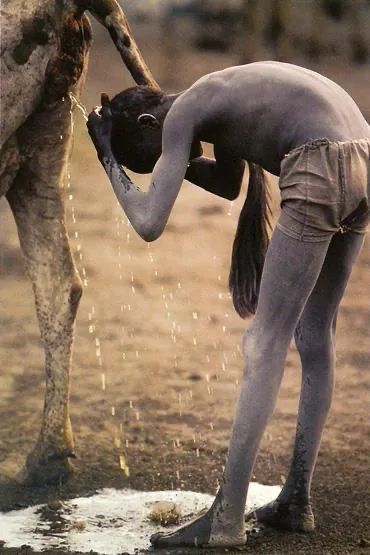

当作者开始主体论述后,我们会发现作者的语言有时过于平铺直叙,在直叙中或是给出对于努尔人社会生活现象的简短描述,或是对于现象进行概念化、规律化的提炼。比如,当作者描述完挤奶的大部分是女性和未成年男性时,读者心中会产生对于这一现象和努尔人的的性别观念和家庭关系而好奇,但是这份好奇只留给读者自己进行遐想。而在ReadingTheNuer文章中,两位作者认为这种过于简洁的叙述是作者本身对于努尔人社会中的譬如社会不平等、家庭关系这样的议题的刻意省略,也就是说,作者对于自己所认为没必要展开之处都会选择一带而过,留一个印象片段便足以。

然而当读到时间和空间的章节,作者文风一转,字里行间的情绪趋于平稳而细腻,他极其细致描述了努尔人生活的地区的天象变化,日月星辰的斗转和努尔人的社会生活活动之间的关系,细致程度让我不禁想象作者是否大概有一部分兴趣在于天文学,想象他在当地生活的无数个晴朗又稍有凉意的夜晚中星辰如炬,一点点回忆并记录下一天的经历并洗去一天的疲惫与不顺遂(这种不顺遂来自于作者自身在田野中位置的‘尴尬’)。

努尔人有着一套以活动和事件为节点以叙述时间的语言,时间不是努尔人生活和生命中具体的实在,不是人们尽力争夺的客体,在努尔人的生活中,时间是生命,而生命是生活。

“在挤奶的时候”、“返回村落的时候”,努尔人如此叙述自己的时间,他们的时间因生活中的有固定性和意义性的事件而被确认,而在一个彻彻底底的“现代人”读来,这就是一种的难得的“浪漫”。如若努尔人谈恋爱。大抵你不会问对方“晚上九点你在哪里、在做什么”这样的傻问题,不用去猜测、试探,回应是简单而可信,“我将在挤奶的时候回来”就是全部让人安心的答案。你们也不会担心面临太过于复杂的现实挑战,事实上,你们清晰知道未来可能的挑战,虫灾、牛瘟还是暴雨洪涝,灾害不会让你们分开,而是一起共同走向下一个营地,继续生活。如此来看,没有节点和系统性的时间计算,也就没有了所谓的一天的开始和结束,如果单位时间不存在,是不是生活也会以过程序列的方式而持续,一直走向永恒。

我把时间和空间章节的安排描述,视作作者留给自己的过渡和喘息。当然,这种理解过于充满想象,但在他此前处处充满着言语节制和希望篇幅和写作足够简洁的初衷之下,读者终归会怀疑:大篇幅描述时间和空间的用意何在。作者已经敏锐捕捉到时间和努尔人的日常生活之间的关系,但我觉得他似乎在说“等一等,再等一等,好像还有没有理清的部分”:他们到底是如何保持着族群生活的秩序?一没有精确的时间系统、二没有正式的组织,他们的维系秩序的依据是什么?

除了将生态环境和努尔人生活相关联,明确了作用于努尔人日常生活的“生态时间”,结构时间概念的引入某种程度上成为从更为久远的历史根源中、从努尔人的生命历程中,去对个体在社会关系网络中的位置进行明晰,对努尔人的族群的社会结构进行把握。当然,作者不会忽视环境的作用,以及生态环境对于人口分布以及人们对于这种分布所赋予的价值观的影响。作者认为,此二者之间的关系便是努尔人的政治制度——一种具有相对性、动态性的政治结构,而这种“不稳定”的背后,是努尔人的政治群体的价值认同在随着所在环境和地方性社区的变化而变化。一个努尔人的政治成员身份,具有强烈的“排他性”,努尔人对于自己的政治身份的界定和认同,是在和其他群体对立中完成。而放在当下社会来看,这种“排他性”与“对立性”和“主体间性”依旧容易理解,无论是基于地缘的共同体还是想象的共同体,这种组织行动逻辑的共性已然被作者点明。

然而,读过此章的,我心中重新浮现了和Hsu同样的疑问:这种所谓的政治成员身份和政治制度,是否只是作者自己事先的概念预设和带入?努尔人所在的地区,真的存在所谓的“政治制度”么?还是说,只是存在一种能够在共同体内部产生行动共识的社会情境?

在Hsu看来,或许努尔人生活地区只存在“亲属关系”而非“政治结构”。这不难理解,因为在EP的论述中,努尔人的法律往往和“血仇”相联系,这种“血仇”的解决路径往往是求助于近亲和其他社会关系,而看似能够为“血仇”的问题起到裁决作用的酋长实则只是特殊情境下的调停人,而这个特殊情境产生于双方一方面承认彼此在社区上有关联,一方面不希望矛盾继续激化的共同愿景。这种基于血缘的亲疏关系和非正式的调解机制都让人不禁问道:其是否可以被“政治结构”的概念进行统整,或许,它确实是一种结构,因为无论是动态冲突、化解的机制还是酋长的角色,我们似乎可以看到其中的“秩序或规则”,但是对于“政治”的前缀我保有怀疑,他们的组织形态是不是被某种程度上称为“社区自组织”是不是也不为过?地缘为基础、有共同的利益、群体内部的凝聚力、群体内部共识的规则以及基于共识行动目标。而这样的“社区自组织”是否可以被定性为政治制度内部的正式组织还是只是有着血缘关系的亲属成员的内生组织呢?我在这里抛下疑问,这一问题或许需要看更多的后续研究才能理清。同时,我也认为Hsu的那篇文章,势必需要在看过民族志之后才能有更深入的理解。譬如,过去我所纠结的结构功能主义和文化相对主义对于“过程”问题的看法的差异,如果单单从对于“过程”的定义,是无法对于两派之间的不同进行区分。这种区分需要的是内观。结构功能主义下的“过程”,是被高度抽象化后的“规律”,即便其包括对于“内容”的关注,但“内容”的深描不是重点,“内容”只是为规律提供证据、素材的基础。

最后,我将这部《努尔人》视为作者对于现代性的反思,努尔人的生活与社会离我们并不遥远。

当我们细观,我们在看到环境对于努尔人生活的支配性作用时,应该不难想到疫情和和全球变暖的环境变化对于当代人类的个体的生活方式与习惯、组织形式、社会关系的深深重塑,更不用说,半年前的上海依旧在真实经历着“共享食物”的故事,作者原文中提及“这种共享行为,在一个人人都随时可能遇到困难的社区是特别容易理解的,因此,使人们慷慨起来的正是食物的匮乏,而不是充足...成员之间的好客与互助行为,让我们将这些社区视为一种经济共同体”,这是是一种跨越地域、时间下,在相近情境下,人类抵御风险的行动策略和本性所在。

而在“牛”的章节,作者所叙述的努尔人对牛的兴趣,放在当下依旧不难理解。牛,就是地区的硬通货,是链接社会关系的纽带,是社会地位的象征。而努尔人将牛的需要置于自身的需要之上,将自己的生命历程和牛所牢牢关联,牛似乎从来不是一种单纯的工具,工具的似乎是人,牛是一个“神圣”的符号,凝结着无论作为“他者”的努尔人还是我们自身的欲望,以及对于“万能”之物的渴求和迷恋。

努尔人和丁卡人之间的纷争让人不免会联想到相邻两国的国际关系,更具体一些,可以用以理解日本的侵华战争背后的逻辑。在作者的描述中,努尔人的多数进攻行动基本上伴随着环境中灾害性时间的发生。而扩张目的的根源在于对于有限资源的争夺,揭示了人类战争的本质就是资源的有限、生活条件的有限和人类欲望(包括求生欲)之间的冲突。而努尔人选择对丁卡人发动进攻,在作者看来并非是基于差异而正是二者在文化层面的共性。这里非常有趣,甚至反常识,但是我们依旧可以揣测:或许正是这种来自邻居的共性成为了努尔人不平衡心理的基础,只有相近的实力才会让人产生“你存我亡”的危机意识。

这种努尔人社会和我们自身生活的“他者”和“自我”的呼应,我已经不清楚里面到底是客观的共性使然还是杂糅着作者自己的主观判断,就像他在文中感慨努尔人的时间观是一种幸运的时候,这句他几乎全文中最有主观色彩的一句感叹,已然让我们能够看到,他在试着架起一座桥梁,让我们在“他者”身上,不断内观和反思自己。

本文作者:复旦社会工作 胡潇月

编辑:潇月